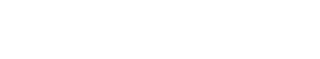

3dsMaxで家具小物モデリング・3Dパネル編【建築パース・CGパース】

3dsMaxでのモデリングを学ぶ次のステップとして、建築CG制作で登場する「3Dパネル」の作り方を紹介する。モデリングが苦手な人はテクスチャやバンプマップで表現を済ませようとしがちだが、実際に形をモデリングしたほうが陰影や質感が自然に表現され、よりリアルな仕上がりになるからだ。

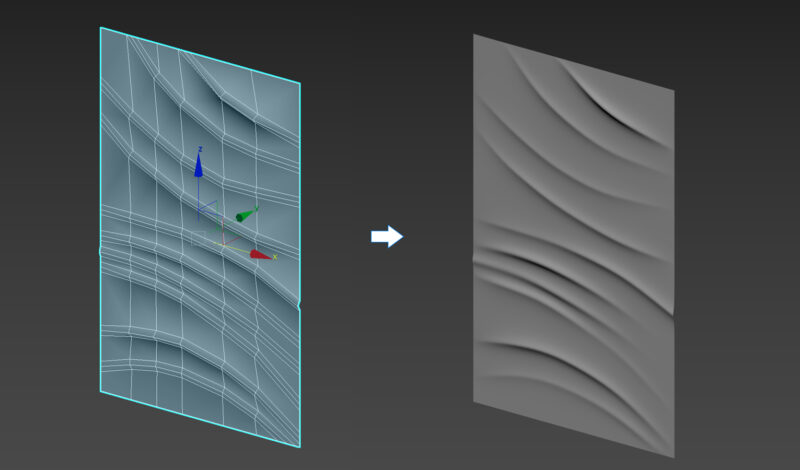

例えば今回取り上げる波打つ壁面は、一見すると複雑そうに見えるが、荒いポリゴンでおおまかな形を作り、TurboSmoothを利用するだけで簡単に表現できる。以前の記事で基礎を学び実践していれば、それほど難しい作業ではない。

つまり、基礎を踏まえたうえで正しい流れを意識すれば、3Dパネルのような建築的要素も効率よくモデリングできる。そしてこの流れを身につければ、家具や小物まで幅広い題材に応用できるようになる。その具体的な手順と考え方を、この記事で紹介しよう。

【この記事の要約:30秒でわかる結論】

- 結論: 複雑に見える3Dパネルのような造形も、まずは「四角形ポリゴン」の構成を意識して荒く形を作り、そこにスムージングをかけるという手法をとれば、驚くほどシンプルかつ綺麗に制作できる。

- 独自の視点: テクスチャ(絵)に頼らず、モデリングで物理的な凹凸を正しく作る。この「立体の積み重ね」こそが、CGパースに本物の陰影と圧倒的なリアリティをもたらす。

- 読後の結果: 難易度の高いモデリングへの苦手意識が薄れ、3ds Maxの機能を活かしたフォトリアルな空間作りの具体的な第一歩を踏み出すことができる。

1. 今回の取り組みを紹介

基礎編では、ポリゴンモデリングの基本操作やよく使う機能を中心に学んできた。操作の積み重ねはもちろん大事だが、それだけでは思い通りの形を作ることは難しい。次のステップで必要になるのは、操作をどう組み合わせ、どのような流れで形を仕上げていくかを意識することだ。

今回取り上げる「3Dパネル」は、内装CGの制作でしばしば目にする材料であり、空間に強い印象を与えるデザイン要素でもある。だからこそ、リアルな表現が強く求められる。

一見すると複雑に見えるが、四角ポリゴンを意識しながら荒いメッシュでおおまかな形を作り、最後にTurboSmoothで仕上げるというシンプルな流れで表現できる。

今回取り上げる3Dパネルのモデリングを通して、基礎で学んだポリゴン編集の知識を応用しながら、操作の積み重ねと流れの理解を両立させた、より実践的なモデリングプロセスを体験できるはずだ。

なお、今回が初めてという方や基礎に不安がある方は、先に基礎編の以下2記事もあわせて確認しておくと理解がスムーズになる。

2. 3Dパネルのモデリング解説

ここからは、3Dパネルをモデリングするための具体的な流れと、その背景にある考え方を解説する。

ただ形を作るだけでなく、なぜこの方法なのか、どのポイントを意識するべきかを理解することで、応用力のあるモデリングスキルが身につく。

基本の流れは、リファレンス画像を準備 → 荒い形状でベースを作成 → なるべく四角形ポリゴンを維持しながらトポロジーを整える → TurboSmoothで滑らかに仕上げるという4ステップだ。それぞれの段階で重要な操作と注意点を整理しながら、順を追って進めていこう。

2-1. リファレンス画像を用意する

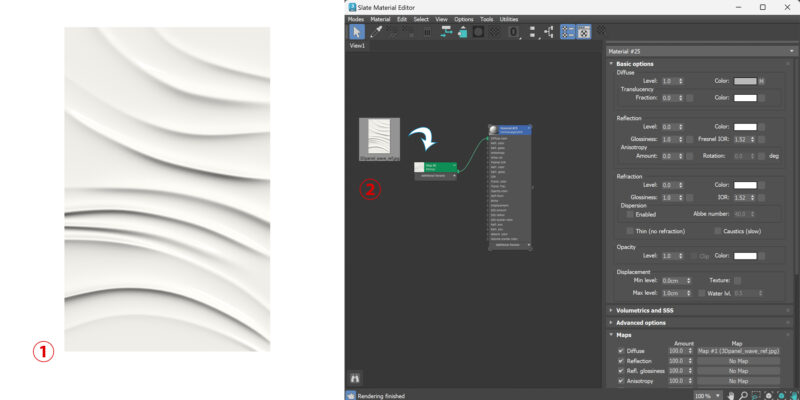

- 参照画像を用意する

モデリング時の下絵となるように、正面から撮影されたものが望ましい - 参照画像のマテリアルを制作する

画像をマテリアルエディターに読み込み、Diffuseチャンネルに適用し、参照画像のマテリアルを用意する

- シーン内に平面ポリゴンを生成する

シーン内に平面を生成し、大きさをリファレンス画像の縦横比(画像ファイルのプロパティより詳細タブに表記あり)に合わせる - 平面にマテリアルを適用

その平面ポリゴンにリファレンス画像のマテリアルを適用する

これで下書きの設定が完了し、モデリングの準備が整った。

2-2. 荒いポリゴンでざっくり波の形を作る(カクカクでOK)

複雑に見える波打つ壁面も、最初から細かく作り込む必要はない。むしろ、荒いポリゴンで大まかな形を作り、最後にスムースをかける――これが、こうした流線形をモデリングする際の基本だ。

このポイントさえ押さえれば、難しそうな形も意外とシンプルに作れる。では、具体的な手順に進もう。

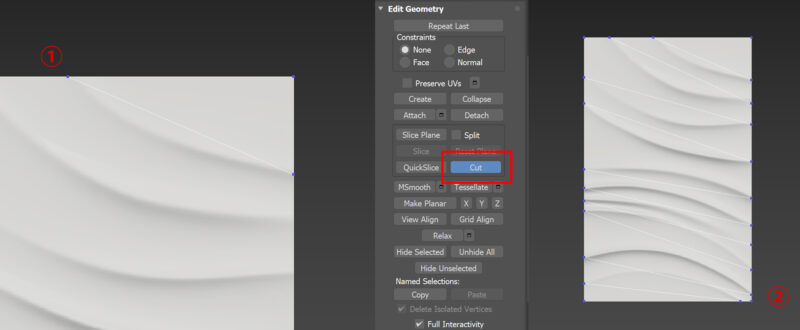

- 平面ポリゴンを生成し、下絵に沿ってカットを行う

下絵の上に同じサイズの平面ポリゴンを生成し、重ねて配置する。そのポリゴンに対して、カットツール(セレクションは頂点。エッジでも可)を利用して、波の形の端点同士を結ぶ - すべての波形の端点を結ぶ

①の対応を、すべての波形に対して行う

次は端点の間に頂点を追加して、下絵の波形に合わせていく。

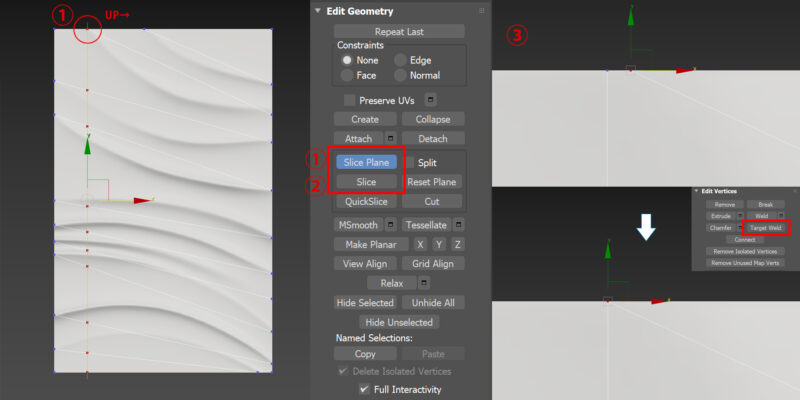

- Sliceツールを利用してポリゴンをカットする

Edit Geometryタブより「Slice Plane」をクリックし、カットの基準となる平面を表示させる。回転ツールを利用して平面ポリゴンと垂直になるよう回転し、上部にある頂点に合わせ配置する - Sliceツール実行

Sliceタブをクリックしてスライスを実行し、エッジを追加する - 重複している頂点を結合させる

Sliceツールはスナップが効かないので、拡大してみると頂点が重複している場合が多い。Edit Verticesタブの「Target Weld」タブをクリックして、結合したい頂点をクリック&ドラッグでもうひとつの頂点まで移動させることで結合させる

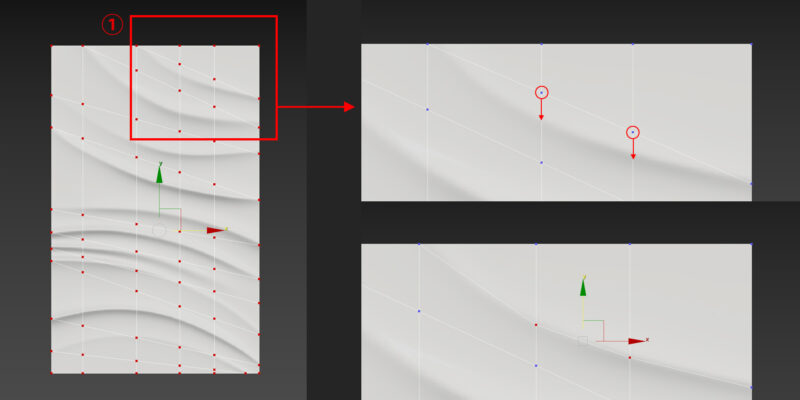

- 頂点を移動して下絵の位置に合わせる

端点の間に頂点が増えたことで、おおまかではあるが下絵の波形に合わせて頂点を調整することが可能になった。

- エッジを追加

赤く囲んだ箇所は頂点が足りず、若干カクカク感があるため、下絵に沿うことができていない。スライスツールを再度利用してエッジを追加する - 頂点を調整

同様の対応を追加の頂点にも行い、形状を調整する

ここで作成した頂点を移動することで、壁面からの出を表現していくのだが、現状ではエッジが足りないので追加していく。

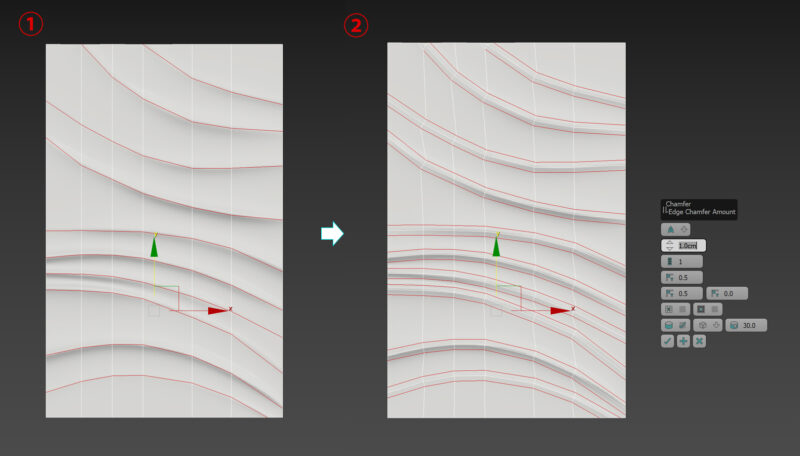

- 波形に合わせたエッジを選択

下絵に沿うように作成したエッジを選択する - 面取りモディファイヤ適用

面取りモディファイヤを適用して、波形の上下にサポートエッジができるように数値を調整する

2-3. 四角形ポリゴンを維持してトポロジーを整理する

波の形が大まかに整ったら、次はポリゴンの構成を見直す段階に入る。

この作業では、ポリゴンをなるべく四角形で揃えることが特に重要となる。

TurboSmoothは四角形を前提として処理を行うため、三角形や多角形が混じっていると、意図しない折れや歪みが生じやすくなるからだ。

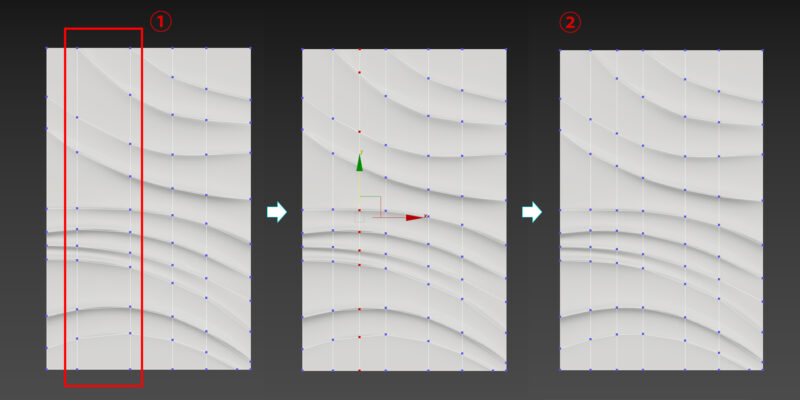

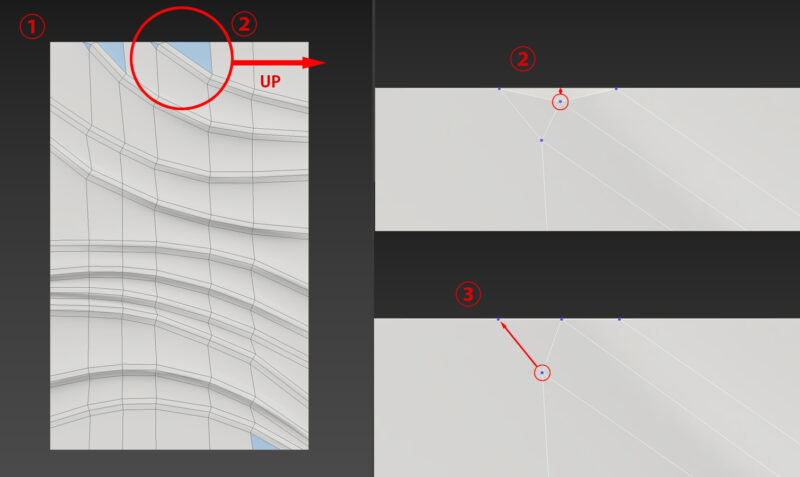

- 三角ポリゴンを確認

制作したポリゴンを見てみると、三角形で構成されている箇所が数点あることがわかる。(水色ハッチ部)これらについて、出来る限り四角形化の対応を行う - 頂点を移動する

赤丸部の頂点は、前回の面取りモディファイヤを適用した際に生成され、微妙な位置に配置されてしまっている。まわりと合わせるために移動を行う - ターゲット連結で頂点を移動

三角ポリゴンを構成する頂点(赤丸部)を、ターゲット連結ツールを利用して、もうひとつの頂点と結合させる

これで小さな三角形ポリゴン部は四角形化することができた。次は大きな三角形ポリゴンの方を対応していく。

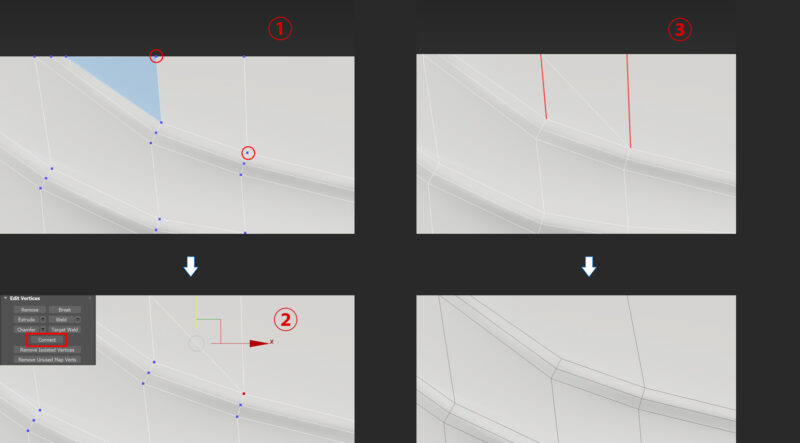

- 頂点を選択

赤丸部の頂点2つを選択する - 選択した頂点を接続

Edit Verticesタブの「Connect」をクリックし、頂点同士を結びエッジ化する - 不要なエッジを選択・削除する

赤ライン部のエッジを選択し、Ctrl+Backspaceにて削除する

これで大きな三角形部も四角形化が行われた。

同様の方法で、その他の三角ポリゴンも四角形化することが可能だ。

2-4. TurboSmoothを適用して滑らかに仕上げる

トポロジーの整理ができたら、いよいよ仕上げの工程に入る。このステップでは、TurboSmoothモディファイヤを適用して、荒く作っておいた形を滑らかに変換する。あらかじめポリゴン構成を整えておくことで、スムージング時に破綻しにくく、狙い通りの面の流れや陰影が得られるようになる。

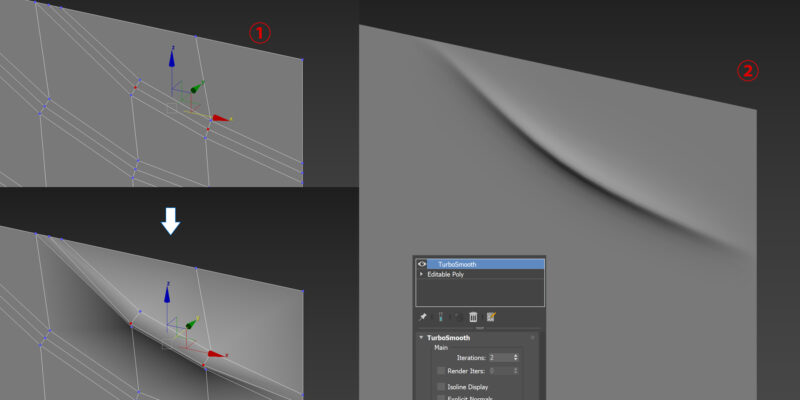

- 頂点(エッジでも可能)を選択する

波形部のエッジや頂点を移動して、荒く立体感を表現していく - TurboSmoothを適用する

ターボスムースを適用することで、荒く制作していた形状が滑らかにまとまる。これにより、波形の綺麗な流線形が現れてくる

あとは、下絵を見ながらTurboSmooth適用後のかたちを調整することで形状は完成だ。

思い通りの形状にならない場合は、エッジを追加(リング選択+接続など)してスムージングの効き具合をコントロールするとよい。

また、意図しない歪みが出た場合は、トポロジーに問題が残っていないか再確認してみよう。

三角形や頂点の密集、流れの悪いエッジ構成などが原因であれば、前のステップに戻って修正する必要がある。

3. まとめ

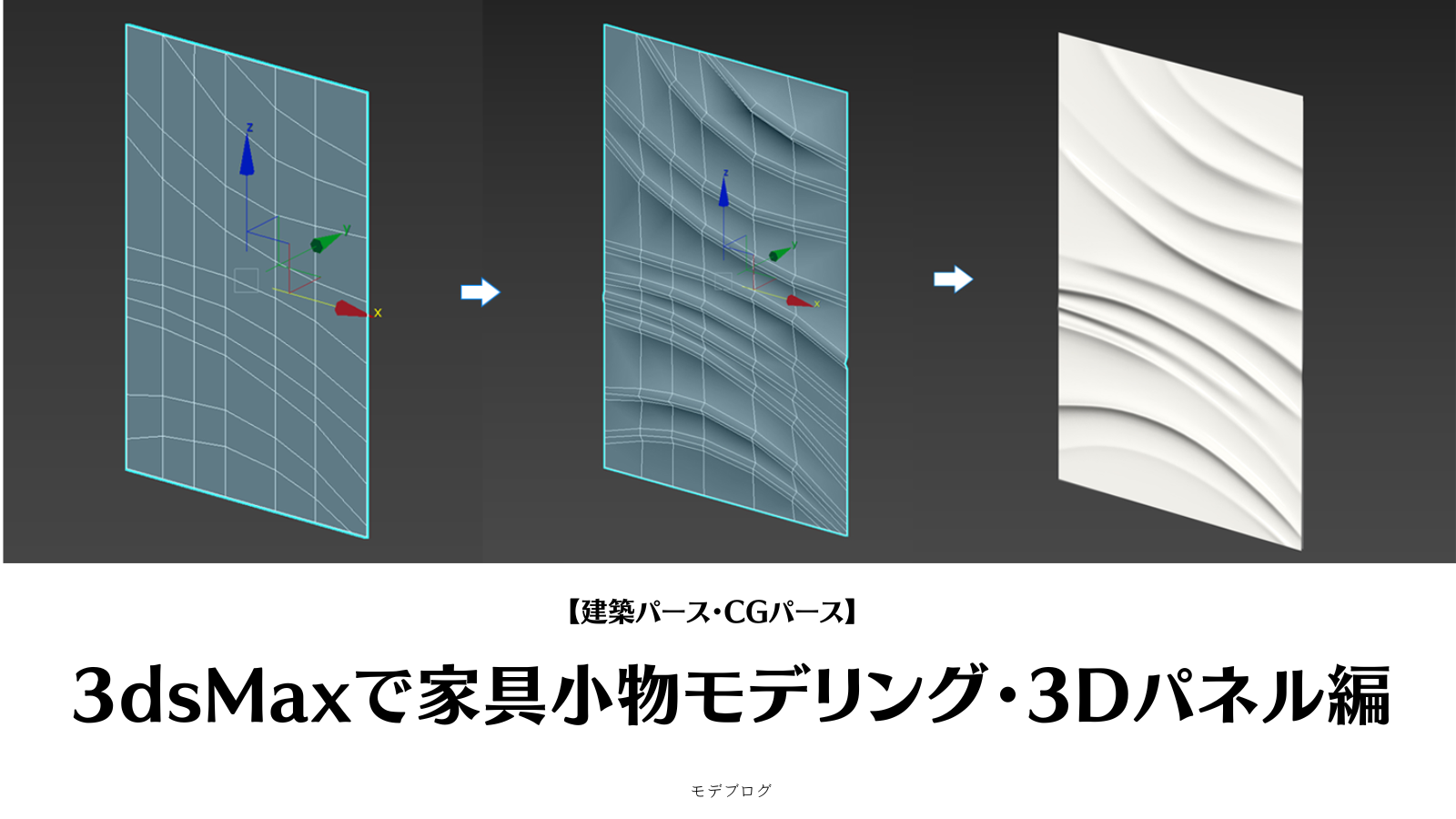

このCGパースでは、今回モデリング方法を解説した3Dパネルを壁面に採用している。

単なる平面のテクスチャではなく、実際に形状としてモデリングされているため、シーンのライティングに対して自然に陰影が生まれ、リアリティと奥行きのある表現が実現できている。

今回のモデリングは、

「荒く形を作る → 四角形を意識して整える → TurboSmoothで仕上げる」

というシンプルな流れで構成されている。

この考え方を理解しておけば、3Dパネルのような建築的要素はもちろん、家具や小物といった他のモデリングにも応用が効く。

基礎操作に慣れたあとは、こうした「流れを意識したモデリング」を実践していくことで、よりリアルで完成度の高い作品づくりが可能になる。

🏙️ 建築パース・CGパース制作|株式会社モデルノ

株式会社モデルノは、設計意図を可視化し合意形成を加速させる建築パース制作会社です。コンペやプレゼンに勝つための高品質なCGパースを提供いたします。

□ レジデンスCGパース(マンション・戸建住宅)

□ 商業施設CGパース(店舗・商業空間)

□ 戸建住宅廉価版CGパース(戸建住宅向けライトプラン)

建築パースに関する記事は下記ページにまとめています。

□ 建築パースの知識コラム一覧