カラーのしくみとインテリアコーディネート【建築パース・CGパース制作】

建築パース、特にインテリアのシーンを作成する際、制作者のセンスに委ねられる場面がよくある。

家具の選定や小物、そのバランスや配色は毎回悩ましいはずだ。

今回はカラーの基本について、そのしくみから組み合わせまでのセオリーを解説する。

インテリアだけではないが、色彩の決定はとても難しい。

しかし論理的な手法と効果を把握しておけば、根拠を持って効果的な選択ができるだろう。

正解のない分野ではあるが、これから解説するカラーとインテリアについての関係を理解すれば

間違いの少ない選択ができるようになるはずだ。

1. カラーのしくみ

色彩計画の解説の前に、色のしくみをおさえておこう。

色とは光に含まれる波長であり、その違いを目が認識して「色」として把握する。そのさまざまな色は大きく分けて2つに分類される。

1-1. 無彩色と有彩色

私たちが色として認識できるものは「有彩色」と「無彩色」に分類される。字の通り、赤・青・黄色などの色味のあるものを有彩色といい、白・グレー・黒などの色味のないものを無彩色と呼ぶ。

有彩色は「色相」「彩度」「明度」の変化によって違いが生まれ、無彩色は明度が変わることで色が決まる。

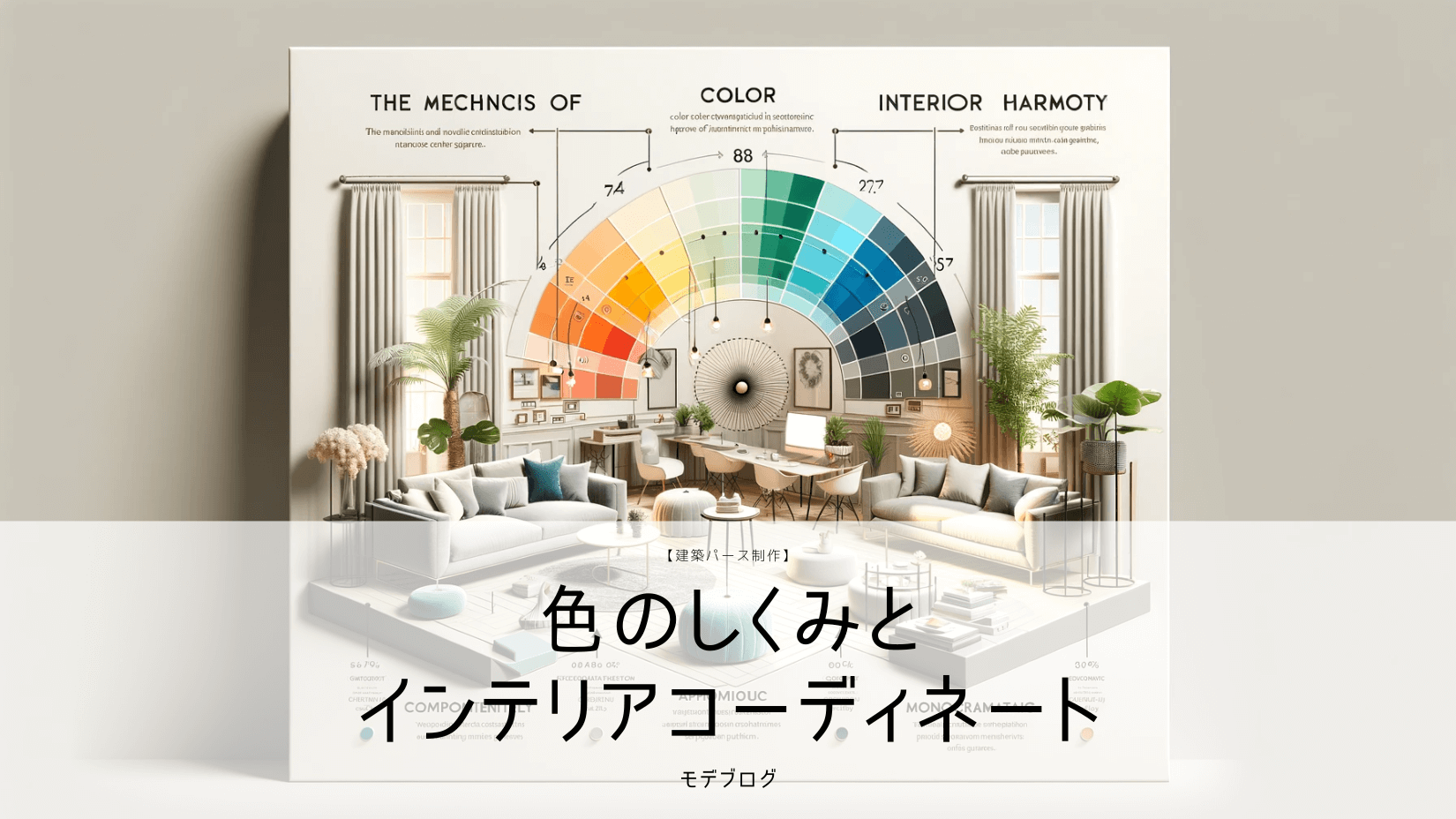

1-2. 色相環

色相環とは有彩色の純色で12に分類された色配列のことで、色を選ぶ際に指針となるものである。向かい合った色を反対色(補色)、隣の隣くらいまでの色を類似色と呼ぶ。

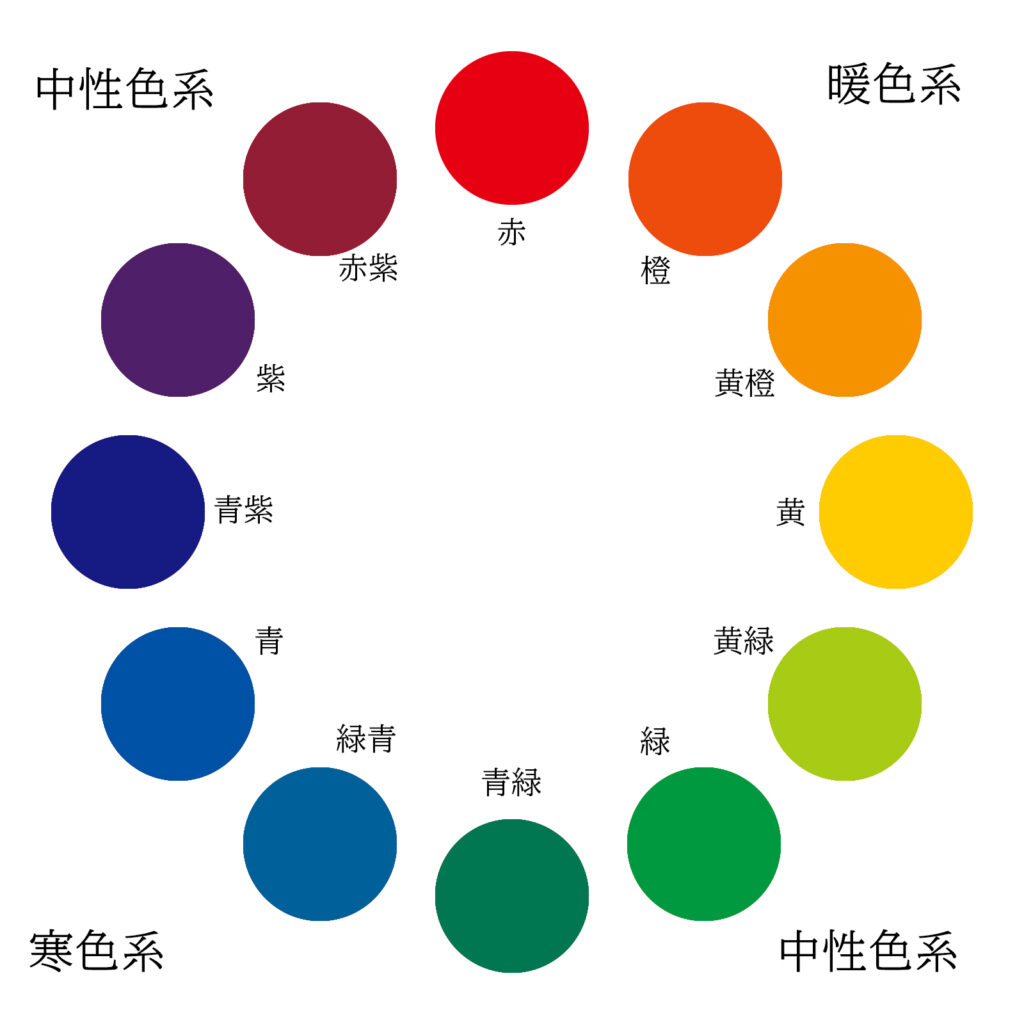

1-3. 色調(トーン)

色調(トーン)とは、明度と彩度を同時にあらわしたもので、色の調子のことである。色相環にある純色に白を少しづつ加えると明度は高く、彩度は低くなっていく。この薄い色の調子を「ペールトーン」と呼ぶ。逆に黒を少しづつ加えていくと、明度・彩度ともに低くなり、くすんだ色になる。このくすんだ調子を「グレイッシュトーン」と呼ぶ。

このように純色に白~黒をまぜることで明るさや鮮やかさが変わり、様々な色調になる。インテリアでは上図の6つのトーンがよく利用される。

ペールトーン PALE

純色を白に近づけた淡く澄んだ色相グループ。繊細で叙情的、優しく女性的なイメージを表現するのに適した色である。

ライトグレイッシュ LIGHT GREYISH

ペールトーンを少し濁らせた色相グループ。彩度が抑えられているので、落ち着いた大人っぽい雰囲気を表現することができる。

グレイッシュ GREYISH

ライトグレイッシュをさらに明度を落とし暗くした色相グループ。明るくも暗くもなく、落ち着いた色なのでシックで色の印象は強い。

ソフト SOFT

彩度の高いビビッドから彩度を落とした色相グループ。柔らかく、穏やかなイメージがあるがぼんやりした印象もある。

ダーク DARK

ビビッドに黒を混ぜた色相グループ。重厚感や格式など求められる表現に多用される。

ビビッド VIVID

彩度が最も高い色相グループ。鮮やかで生き生きとしたイメージを表現でき、視認性を高める目的にも利用される。

1-4. それぞれの色の個性

色には特有のイメージや心理的効果がある。代表的な色に対してその特徴を紹介していく。

赤 : 活動的・情熱的・明るい・興奮・怒り・熱い・強い・生命力・活力・危険・警告

青 : クール・清潔・さわやか・知的・モダン・冷静・神秘的・信頼・神秘的・不安・憂鬱

黄 : 喜び・暖かさ・警戒・かわいらしさ・愛嬌・賑やかさ・騒がしい

緑 : 自然・健康・田園・森・リラクゼーション・公平・安らぎ・癒し

橙 : 暖かい・元気・大衆・健康的・楽しい

茶 : 大地・自然・落ち着き・穏やか・渋い・堅実・地味・安心・おとなしい

紫 : 荘厳・神秘的・高貴・大人・和風・女性的・古典的

白 : 清潔・軽快・ピュア・シンプル・無垢・神聖・未来・平和・自由・善・潔白

灰 : 都会的・ストイック・クール・人工的・無機質・曖昧・落ち着き・シック・不安

黒 :重厚・権威・伝統・先鋭・冷酷・孤独・威圧的・邪悪・高級感

2. 色のバランス

インテリアの色彩計画では、どの色をどのくらい使うかがとても大事である。一般的に言われているのは「ベースカラー」「アソートカラー」「アクセントカラー」の3種類に分けることから始め、それぞれを70%:25%:5%で構成するのがよいとされる。

実際にそれぞれどのような色を選んでいくのか説明していく。

2-1. ベースカラー/70%

ベースカラーとは部屋の大半を占め、基調となる色のことを言う。構成要素としては、床・壁・天井がこれにあたり、基本は白・ベージュ・ブラウンなどのどんな色とも合わせやすい無難なものになることが多い。住宅では天井・壁に白やアイボリー、床は同系色の茶系でまとめるのが日本のベーシックな配色である。

2-2. メインカラー /25%

メインカラーとは、配色をコントロールする、ある意味部屋の主役になる色のことを言う。ソファやカーテン、ラグマットなどの家具がこれにあたり、主張しすぎず単調にもならないよう注意が必要だ。また、色相の異なる色を何色も採用するとまとまりがなくなってしまうので、なるべく同系色で使う色も少なくまとめるとよい。

2-3. アクセントカラー /5%

ベースカラー+メインカラーで構成した空間は、落ち着きがあって安心感が生まれる反面、物足りなさを感じることがある。そこでポイントや引き締め役としての強調色を配置し、空間にメリハリをつけることで解決する。色相環を参考に、メインカラーの反対色や類似色の中から選ぶとよいとされる。

3. 配色パターン

複数の色を組み合わせる配色には、いくつかのパターン・セオリーがある。インテリアに関連する4つの代表的なパターンについて解説していく。

3-1. 同系色

同系色のコーディネートとは、同じ色相の明度もしくは彩度だけが異なる色の組み合わせである。ほかの色味が入らないのでまとめやすく、洗練された印象があるが、単調でオーソドックスな側面もある。

インテリアではどの年代でも茶系でまとめる組み合わせが人気であるが、平凡に陥りやすいので、濃淡の付け方とそのバランスに注意して計画を練る必要がある。

3-2. 類似色

類似色とは色相環で隣の隣ぐらいまでの色(角度でいうと30~60°)のことを言う。同系色に比べると色の変化を感じることができるが、そこまで大きな差は感じられない程度である。色の性格が似ているため、ぶつかり合うことがあまりない。

比較的無難な組み合わせな為、色の分量に差をつけてメリハリを与える必要がある。

3-3. 同一トーン

色の持つ調子(トーン)を合わせたコーディネイト。上で説明したようにトーンにはそれぞれイメージがある。色相が異なっても、トーンが同じならイメージも同じなので、まとめやすく失敗の少ない組み合わせである。

色数を多くしてもぶつかり合わず、トーンの持つイメージが強調されるという利点もある。

3-4. 反対色

反対色とは、色相環で正反対にある色のこと(補色)。色のイメージも対蹠的なので、お互いに相手を引き立て合う効果もある。反面、色のバランスやベースにする色の選択を誤ると反発してしまう。

強い反対色は無彩色をベースに、品よく反対色を取り入れるには彩度を抑えるなどの方法がある。

4. カラーのしくみとインテリアコーディネートまとめ

以上が色のしくみとインテリアの基本記事である。

プロのグラフィックデザイナーやインテリアデザイナーでも色の取り扱いは毎回悩み苦戦をするもの。最後の最後まで色が決まらず、調整を加え続けることも珍しくない。ある程度感覚で判断しなければならない以上、仕方のないことである。

しかし今回最後まで読んでいただくと、意色の決め方は意外とロジカルに行われてるということがわかったかと思う。

誰もが高い水準のセンスを持っているわけでも、百戦錬磨の経験があるわけでもない。

それでもまとまったインテリアが構成できるのは、どれだけそれらを知識として蓄えているかも大きな要素である。

関連記事 建築パースとインテリアコーディネート

>>インテリアの視覚効果と配色【建築パース制作】

>>床色で決めるインテリアコーディネート【建築パース制作】

>>インテリアスタイルとカラースキーム【建築パース制作】

☆この記事がお役にたちましたら、シェア・リツイート・ピン・ブックマークをよろしくお願いします。