建築パース・CGパース制作で役立つUV展開の基本と実践|3dsMaxでの設定方法

「UV展開って、キャラクターの顔に使うやつでしょ?建築には関係ないのでは?」

そう考えて、テクスチャの貼り方を感覚的に調整してきた建築パース制作者も多いはずだ。建築やインテリアの知識を優先してきた制作者にとって、UV展開は専門的で、ややこしい処理のように感じられることもある。

しかし、模様が歪む、方向が揃わない、継ぎ目が目立つ――そんな違和感に直面したとき、「やはりUV展開が必要なのでは」と感じる瞬間が訪れる。

実際のところ、建築パース制作でUV展開が必要になる場面は限られている。必要なのは、すべてを展開する技術ではなく「どの場面でUV展開を使うべきか」を見極める判断力である。

本記事では、建築パースにおいて本当に必要なUV展開の基礎とその実用的な活用方法を解説する。

【この記事の要約:30秒でわかる結論】

- 結論: 建築CG制作において「UV展開」が必要になる場面は、実はある程度限られている。それらのケースを正しく把握し、直面した際に反映できる最低限の知識さえあれば、UV展開は決して恐れるような難しい工程ではない。

- 独自の視点: すべての作業を完璧にこなそうとするのではなく、実務で頻出するパターンに絞って攻略する。この「要点を押さえたアプローチ」こそが、複雑なテクスチャ設定における迷いを消し、制作全体のスピードを落とさずにクオリティを維持する秘訣である。

- 読後の結果: 「UV展開は面倒で難しい」という苦手意識が消え、少し複雑な形の家具やマテリアルを扱う場面でも、迷わず最適な手順でスムーズに作業を進められるようになる。

1. 建築パース制作時にUV展開が必要になるのはどんなときか

普段の建築パース制作では、ボックスマッピングだけで十分に仕上がる場面が多い。だが、形状が複雑だったり、曲面の質感をリアルに見せたいときには、思い通りにテクスチャが貼れないことがある。

この章では、そうした 「ボックスマッピングでは対応できない典型的なケース」 を取り上げ、なぜUV展開が必要になるのかを具体的に解説する。

その1. クッションやソファなど、布の模様が歪むとき

クッションやソファをモデリングした際、テクスチャを適用すると布の織り目が極端に伸びたり、縫い目がズレたりして不自然な仕上がりになることがある。これは、モデリングの過程でUVの配列が乱れてしまうことが原因だ。

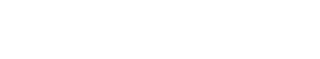

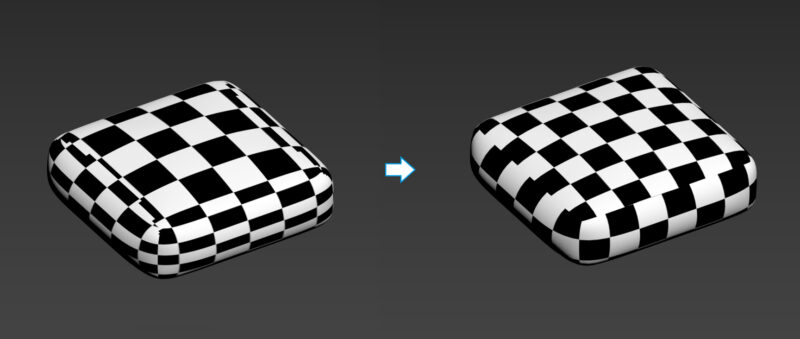

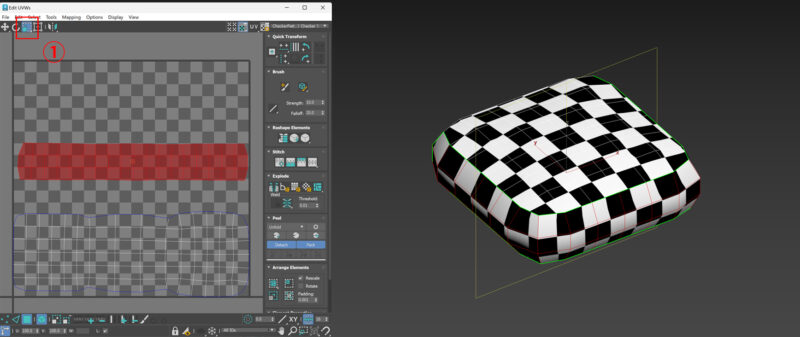

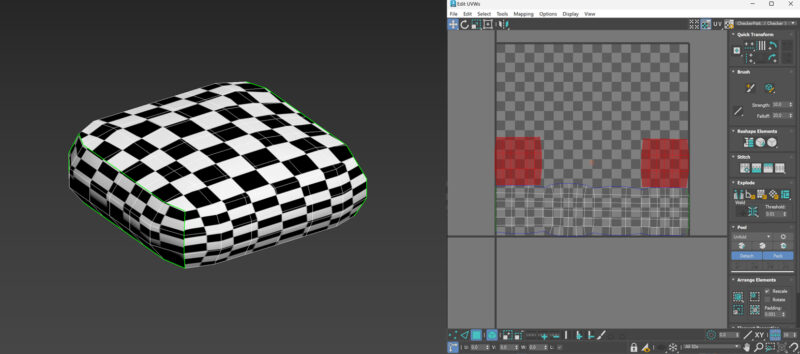

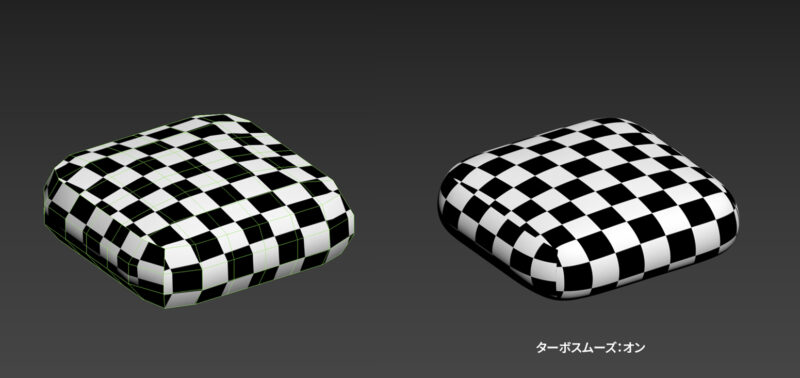

下の図のように、立方体の状態ではテクスチャがちゃんと整列しているが、形状を曲面に変形させるとUVが歪み、模様が引き伸ばされたり縮んだりする。特に角や丸みのある部分では歪みが目立ち、ボックスマッピングのままでは質感が均一に見えなくなる。

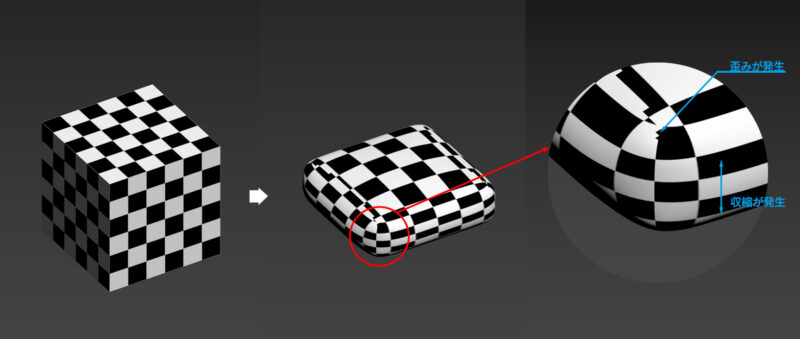

そのままマッピングを適用した例(左)とUV展開を施した例(右)を比較すると、UV展開をした方が布地の流れや模様の方向が整い、縫い目も自然に見えることが分かる。

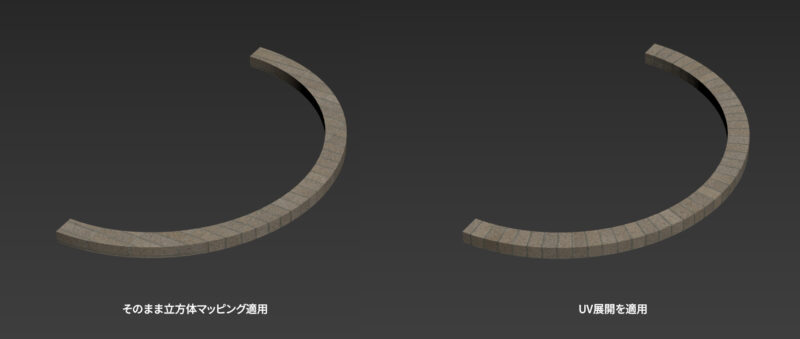

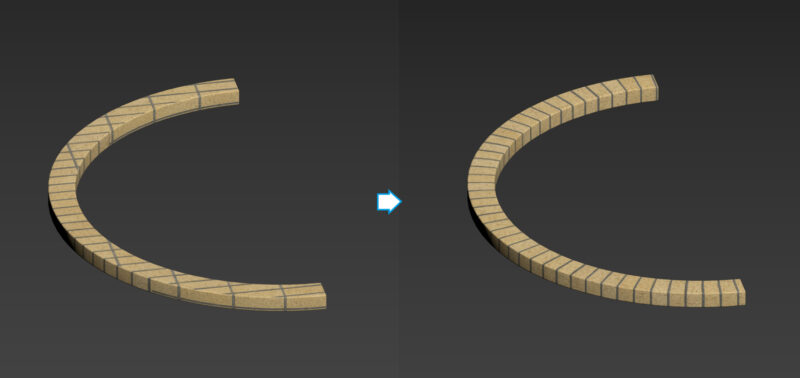

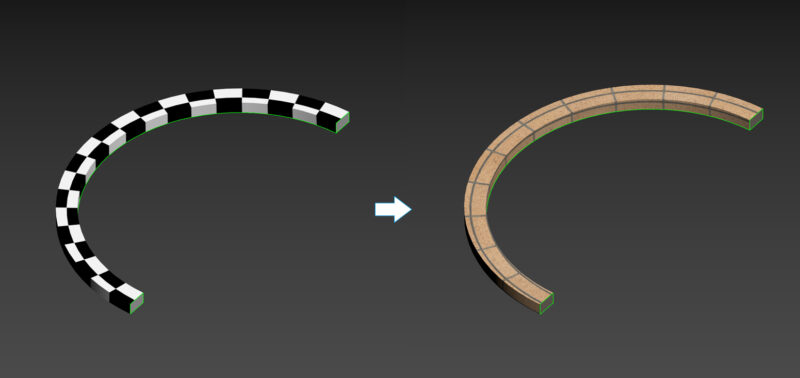

その2. 弧を描く壁や床にタイルを貼りたいとき

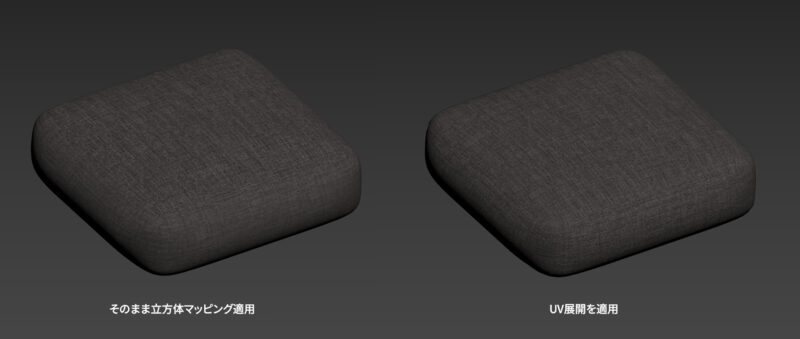

ピンコロやタイルを弧を描くように配置したい場合、ボックスマッピングでは模様が途切れたり歪んだりする。特にカーブに沿ってタイルの目地や模様の方向を正しく揃えたい場面では、テクスチャがバラバラに見え、仕上がりが不自然になる。

上の図の例でも、ボックスマッピングを適用すると模様がカーブに追従せず、途切れたりズレが目立つことがわかる。湾曲したオブジェクトでは、ボックス投影が直線的なため、曲面の流れを考慮できないのが原因だ。

こうしたケースでは、UV展開でテクスチャの流れをカーブに合わせて配置し直す必要がある。

その3. 同じ形が連続する際、リピート感をなくしたいとき

ルーバーや羽目板のように同じ形状のオブジェクトが連続して並ぶ場合、ボックスマッピングを適用するとテクスチャの繰り返しが目立ち、単調な印象になりやすい。特に木目や石材のように自然なランダム性が求められるマテリアルでは、同じパターンが何度も繰り返されることでリアリティが損なわれてしまう。

一本ずつ個別にマッピングを行い調整すれば対応は可能だが、非常に手間がかかる。このようなケースでは、UV展開を使うことで模様の方向や開始位置をまとめてコントロールでき、自然なバリエーションを簡単に表現できる。

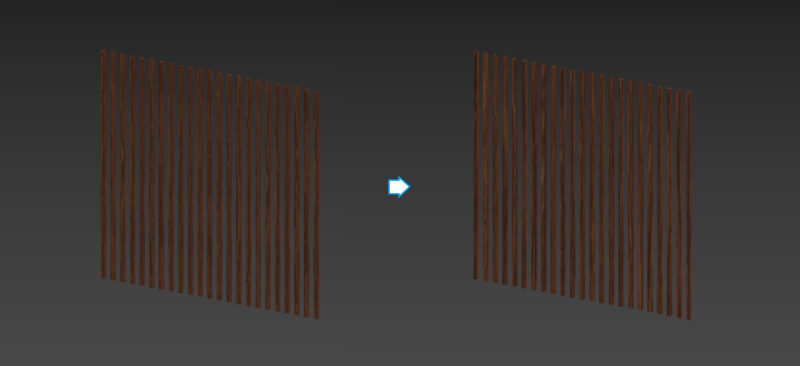

上図・左の画像では、木目が規則的に並んでしまい、いかにもCG的な仕上がりになっている。

一方で右の例のようにUV展開を行えば、木目の流れが自然に変化し、繰り返し感のないリアルな印象を与えることができる。

こうした問題を防ぐには、正しいUV展開の知識が欠かせない。

次の章では、その基本的な考え方と展開パターンについて解説する。

2.UV展開の仕組みと展開方法の基本

UV展開が必要になるケースを確認したところで、次に押さえておくべきなのは「実際にどのようにUVを展開すればよいのか」という具体的な方法だ。UV展開には基本となる考え方があり、それを理解すればテクスチャの歪みを防ぎ、意図した通りの配置を比較的簡単に実現できる。

この章では、まずUV展開の基本概念を整理し、続いて代表的な展開方法を紹介する。

2-1. UV展開とはどういう作業か

UV展開とは、3Dモデルの表面に「テクスチャを正しく貼るために、あらかじめ2次元化した展開図のような情報を用意する作業」のことである。

中でも特に重要なのが、「シーム(Seam)」の設定である。

これはモデルのどこを「切るか」を決める工程で、展開図を作る際の折り目や切れ目にあたる。

このシームの位置が不適切だと、次のような問題が起きる

- 模様のつながりが不自然になる

- 模様の方向がバラバラになる

- 模様が引き伸ばされたような見た目になる

また、シームで設定したラインはそのままテクスチャの継ぎ目として現れるため、カメラから見えにくい位置や目立ちにくい部分に設定するのが理想的だ。そうすれば、仕上がりに不自然なラインが目立つのを避けられる。

UV展開では、どこで切り、どう展開するかを決めることで、テクスチャが自然に見えるように調整できるようになる。次の項目では、立方体と円柱という基本形状を例に、具体的な展開の方法を紹介する。

2-2. おさえておきたいUV展開のパターン

UV展開の基本概念を理解したところで、ここからは実際にどのように展開していくのかを見ていく。

形状によって最適なUV展開の方法は異なるが、まずは基本となる立方体と円柱の展開パターンを押さえておくことが重要だ。

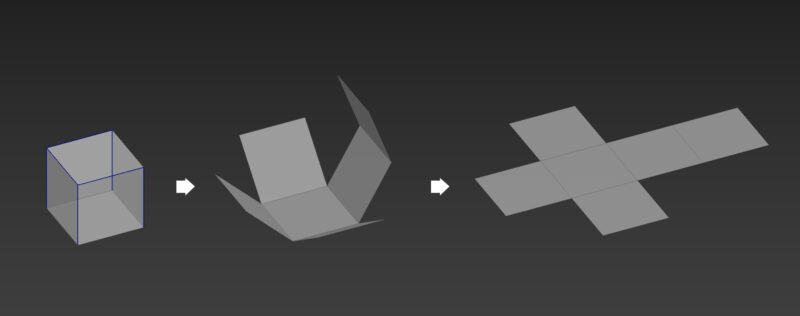

2-2-1. 立方体を展開するときの基本形

上図は、立方体に対してシーム(切れ目)<青線>を設定し、UV展開したときの流れを示している。

左の立方体には、よくある「サイコロ状の展開」を意識したシームが設定されており、切れ目に沿って各面を開くように展開していくと、最終的には右側のような十字型の展開図になる。

この方法はUV展開の入門などでよく紹介されるが、シームが複雑でどの面がどの方向を向いているのか一目ではわかりにくい。さらに、模様の流れが断たれやすく、建築パースの制作現場で使うには実用性が低い場合が多い。

特にクッションやソファなど、布の質感を重視するオブジェクトでは、実際の布製品の「型紙」のように、よりシンプルでつながりの自然な展開方法を選ぶほうが現実的だ。

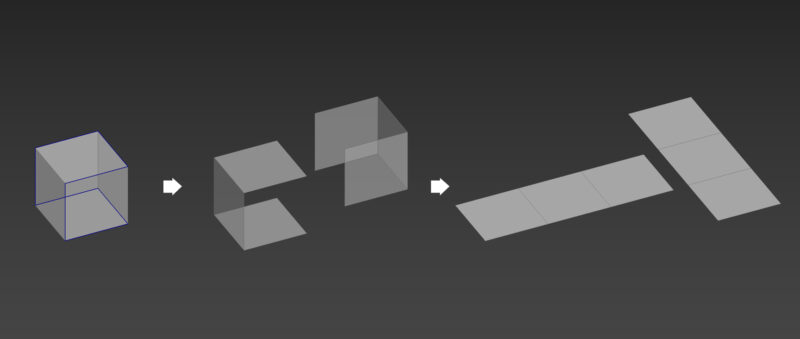

立方体のUV展開では、ここで紹介する 2分割パターン が実用性の高い方法のひとつである。

上図では、立方体の中央にぐるりとシーム(青線)を入れ、2つのパーツに切り分けて展開している。

それぞれのパーツは「コの字型」をしており、ポリゴン3面ずつで構成される。展開後は、2枚のシンプルなUVが並ぶ形となり、模様の流れや縫い目の位置を直感的に把握しやすい。

この方法は、テクスチャのつながりを保ちやすく、継ぎ目も目立ちにくいため、クッションやソファなど布の質感を重視する場面で特に有効だ。

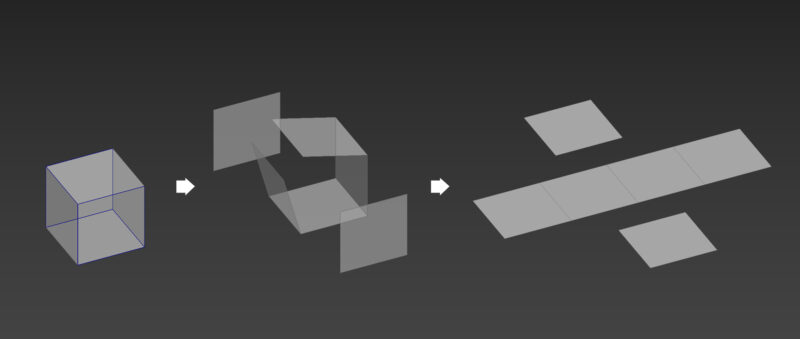

次に紹介するのは 3分割するパターン だ。

上図では、側面をそれぞれ独立したパーツとして切り離し、残る4つのポリゴンを帯状にまとめて展開している。

この方法は、側面+上下の帯 という構成になるため、模様の流れが一方向に整い、テクスチャの貼り付けが非常にわかりやすい。また、シームの構成がわかりやすく継ぎ目も側面のエッジ部分に限定されるため、見た目の不自然さが出にくい。

布や革張りのオブジェクトを扱う際、実際の型紙に近い感覚で展開できるのもこのパターンのメリットだ。

2分割と3分割パターンの基本を押さえておけば、立方体のUV展開で困ることはほとんどない。

どちらの方法も模様の流れを自然に整えやすく、シームの位置も把握しやすいため、実制作での応用性が高い。

立方体は単純な形状でありながら、UV展開の基礎的な考え方が詰まっている。

この2つのパターンを使い分ける感覚を身につけておくことで、ソファやクッションなど、より複雑な形状への展開作業もスムーズに対応できるようになる。

2-2-2. 円柱を展開するときの基本形

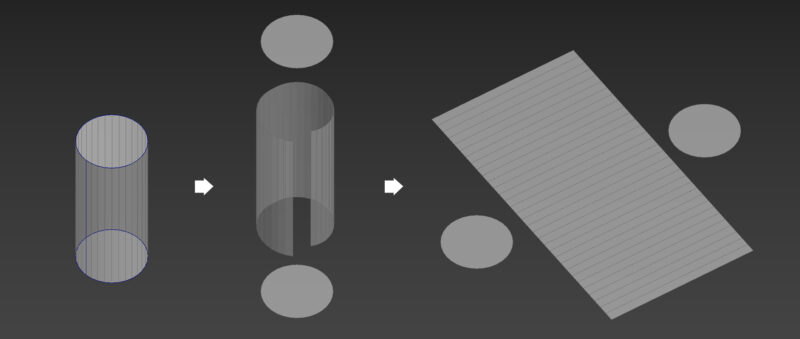

円柱のUV展開では、側面を帯状に開くシームと、上下の蓋(キャップ部分)の展開方法が重要なポイントになる。

上図の例では、側面に縦1本のシームを入れ、上下の円形キャップを独立させることで、最終的に「帯+2枚の円」というシンプルな展開図が得られる。

ボックスマッピングを使うと、一見問題なく貼れているように見えることがあるが、模様がカーブに沿って歪んだり、継ぎ目が不自然に現れたりしやすい。木目やタイルのように模様の方向性が重要な素材では、この帯状展開が最も自然な見た目を維持しやすい。

建築パースの現場では、丸柱、手すり、配管など円柱ベースのオブジェクトは頻繁に登場する。

正しくUVを展開できるかどうかで、テクスチャの見え方やリアリティが大きく変わる。

3.3dsMaxを使った具体的な展開方法を解説

UV展開の基本を押さえたところで、実際に3dsMaxを使ってどのように展開を行うのかを見ていこう。モデルの形状によって適切なUV展開の方法は異なり、どこにシームを配置するか、どのように展開するかが仕上がりを左右する。

この章では、建築パース制作時にUV展開が必要なシーンである「クッション」「R壁面」「ルーバー木材」を例に、効果的なUV展開の手順を解説する。

3-1. クッションを自然に見せるためのUV展開

クッションをモデリングした際に発生しやすい、UVの歪みや収縮といった問題に対し、ここでは2分割・3分割それぞれのUV展開方法について解説していく。

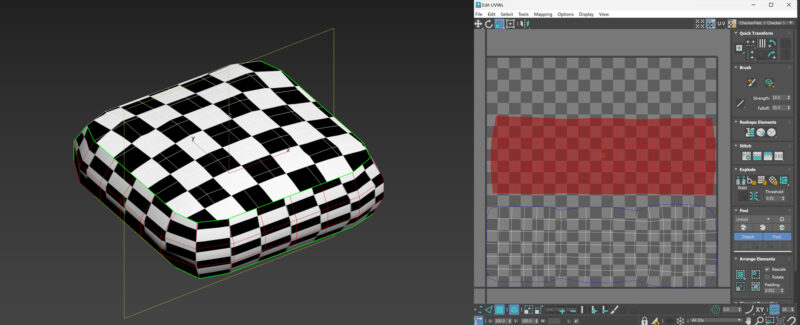

ポイントとなるのは、上図にあるようにチェッカーテクスチャの模様が均一な正方形として表示されるよう調整することで、これが正しく展開できているかどうかの目安となる。

3-1-1. 2分割するパターン

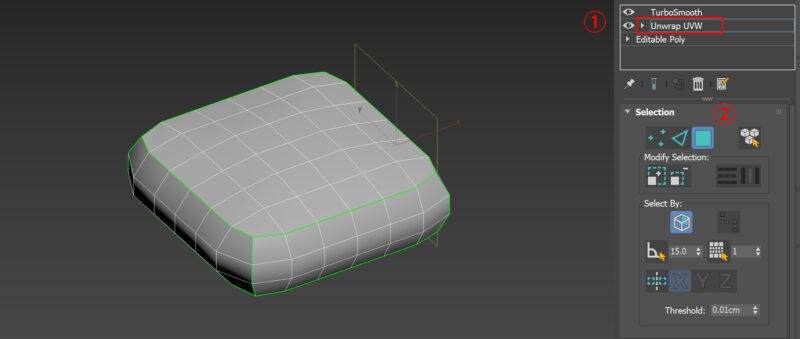

- Unwrap UVWモディファイヤを適用

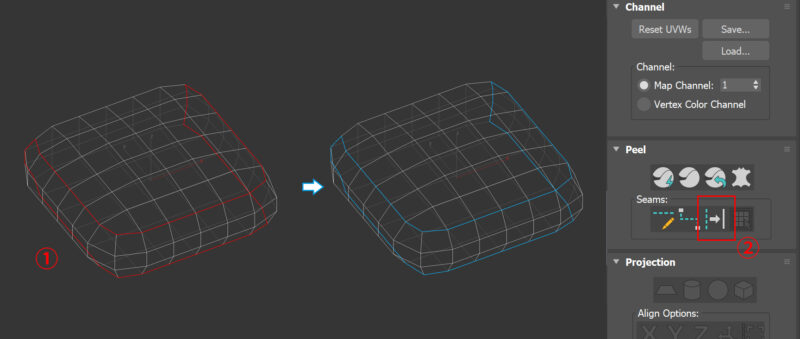

TurboSmoothの前にUnwrapUVWモディファイヤを適用し、荒いポリゴンの状態でUV展開を行う - 選択レベルをポリゴンへ

選択レベルを変更してから、ポリゴンを全選択(Ctrl + A)する。

- 設定されているシームを解除する

Projectionの項目から平面マップを選択すると、デフォルトで設定されているシーム(緑ライン)が削除される

- エッジを選択

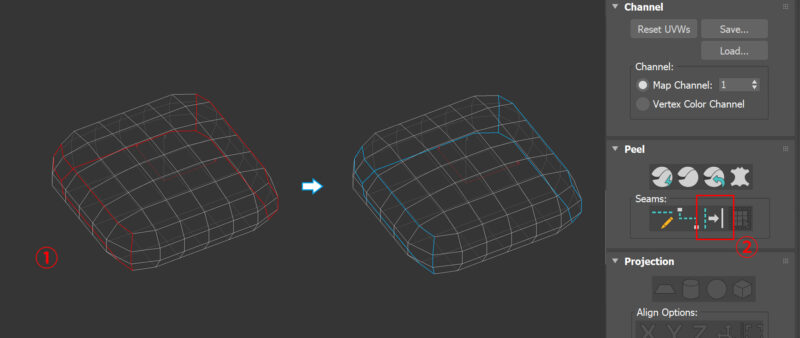

Unwrap UVW内の選択レベルをエッジにして、シームとなる線を選択していく。前章で紹介した、コの字型に2分割するシームを選んでいく - エッジをシーム化

Peel>Seamsから「エッジ選択をシームに変換」(Convert Edge Selection To Seams)をクリック。赤色で選択されていたエッジが、水色に変わりシーム化された

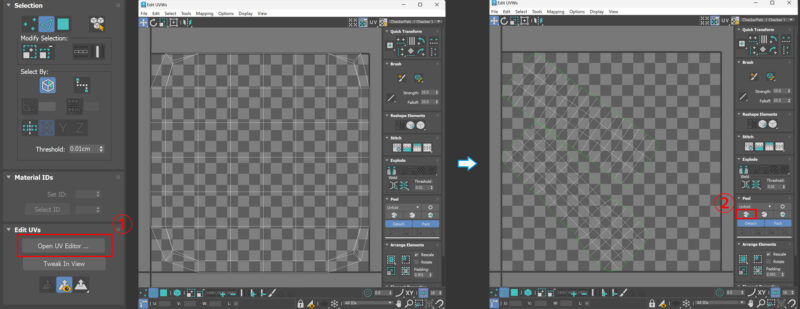

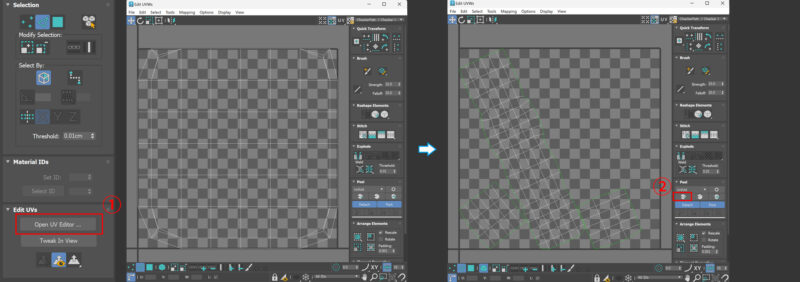

- UV Editorを表示する

Edit UVsから「Open UV Editor」をクリックしてUV Editorを表示する - ピールツールを利用して自動展開

全選択(Cntr+A)を行い、Peel>Quick Peelをクリック。先ほど選択したシームに沿って、自動展開される

- UVアイランドの選択

ピールした状態だと、展開されたかたまり(UVアイランド)に角度がついている状態のため調整が必要である。UVアイランドを選択できるようレベルを選択し、クリックすることで選ぶことができる。 - 角度調整

回転ツールを用いて水平になるように調整を行う - UVアイランドを整列させる

UVの調整を行っていると、アイランド同士の比率がおかしくなる場合がある。Arrange Elements>Pack:Customツールを利用すれば、自動的に調整し整列させることができる。

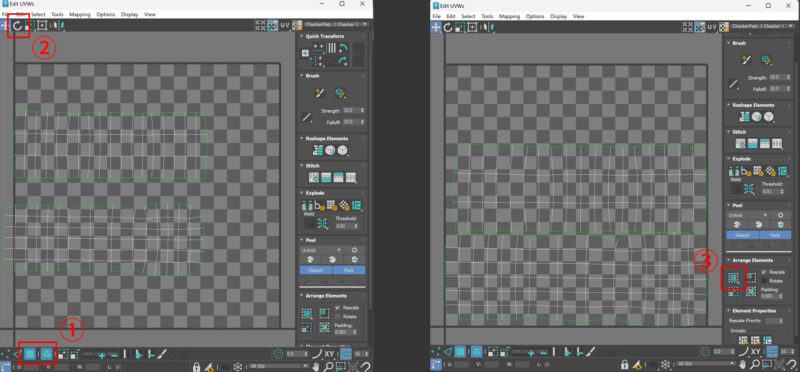

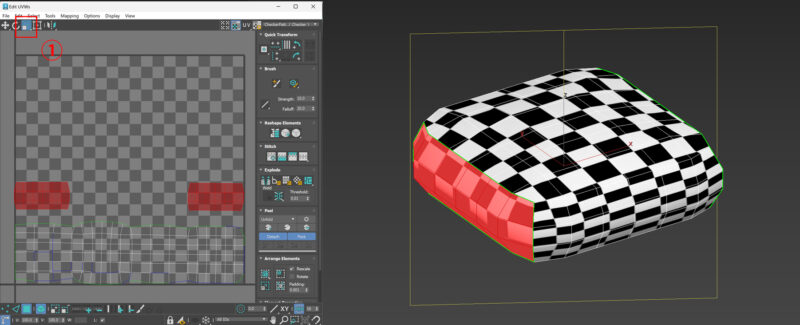

以上が、一般的なUV展開の流れである。実際に綺麗に展開が行われているか確認のため、チェッカーマテリアルを適用する。

四隅に発生していた歪みは解消されたものの、側面部分では依然としてUVが収縮した状態のまま残っている。

ピールは便利な自動ツールだが万能ではないため、ここから先は手動で微調整を行っていく必要がある。

- UVアイランドを縮小

UVWエディターで側面のUVを選択し、垂直方向に限定されたスケールツールを利用して、ビューポート上のチェッカーが正方形に見えるよう調整を行う

目立っていた歪みも解消され、全体として違和感のない状態に仕上がった。これで、必要な範囲において意図どおりのUV展開が完了したと言える。

3-1-2. 3分割するパターン

続いて、立方体を3分割して展開するパターンについて解説する。

この方法は、側面2枚と中央の帯状パーツに分けることで、布の縫製構造をより忠実に再現したパターンである。

シームを設定するところまでは、2分割するパターンと同じである。

- シームとなるエッジを選択

側面の四周をぐるりと選択し、それらを結ぶエッジ(一番目立たない箇所がよい)を選ぶ。 - エッジをシーム化

Peel>Seamsから「エッジ選択をシームに変換」(Convert Edge Selection To Seams)をクリック。赤色で選択されていたエッジが、水色に変わりシーム化される

- UV Editorを表示する

Edit UVsから「Open UV Editor」をクリックしてUV Editorを表示する - ピールツールを利用して自動展開

全選択(Cntr+A)を行い、Peel>Quick Peelをクリック。先ほど選択したシームに沿って、自動展開される

- UVアイランドの選択

3分割時同様、展開されたかたまり(UVアイランド)に角度がついている状態のため調整が必要である。UVアイランドを選択できるようレベルを選択し、クリックすることで選ぶことができる。 - 角度調整

回転ツールを用いて水平になるように調整を行う - UVアイランドを整列させる

UVの調整を行っていると、アイランド同士の比率がおかしくなる場合がある。Arrange Elements>パック カスタム(Pack:Custom)ツールを利用すれば、自動的に調整し整列させることができる。

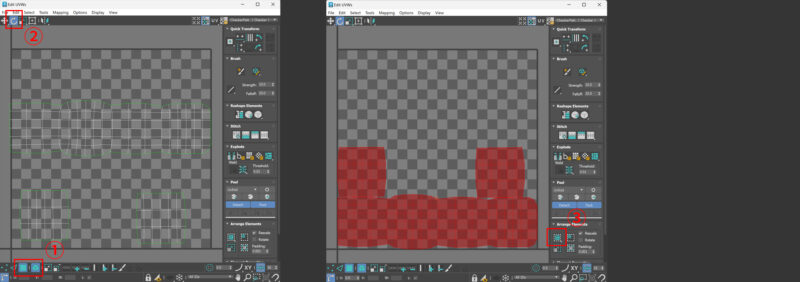

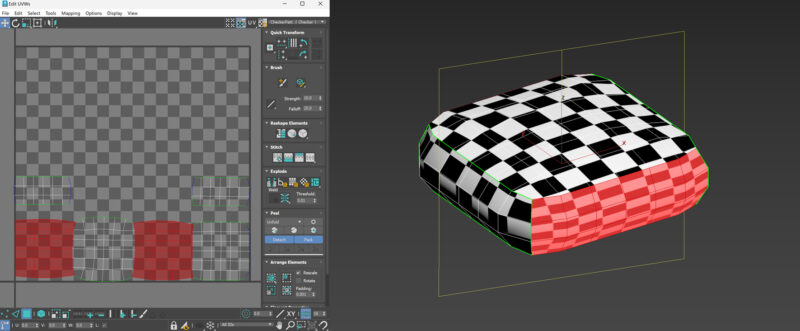

前回同様、チェッカーマテリアルを適用し、ビューポート上で確認してみよう。

2分割の際と同じように、側面のUVが収縮されたままの状態なので、手動での調整が必要である。

- UVアイランドを縮小

UVWエディターで側面のUVを選択し、垂直方向に限定されたスケールツールを利用して、ビューポート上のチェッカーが正方形に見えるよう調整を行う。これで両側面のUVが整う。

残りは正面と背面の調整が必要である。UVエディター上では、上図左に示す赤着色部が該当箇所になる。

- 選択レベルを頂点へ変更

UVエディター上の選択レベルを頂点<vertex>に変更する - 頂点を選択

今回は頂点を選び移動してUVを調整していくので、該当の頂点を選択する - 移動方向を限定

水平方向の調整のみが必要なので、選択アイコンを長押しして、水平方向限定のアイコンを表示させる - 頂点を移動

ビューポートに調整結果が表示されるので、確認しながら頂点を移動させる

これで、歪みや収縮のない状態でUV展開が完了した。

ターボスムーズを適用して形状が滑らかになった場合でも、テクスチャが乱れることなく、きれいに貼られているのが確認できる。

3-2. カーブに沿ってタイルを自然に並べるUV展開

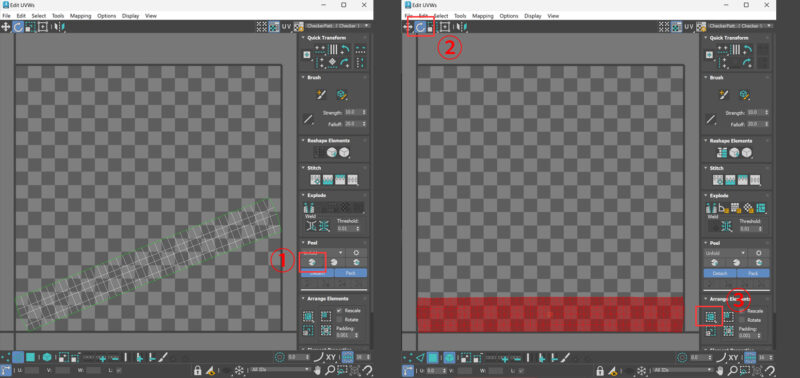

次は、上図のように弧を描くような形状にタイルを配置したい場合について解説する。

基本的な考え方は、前章で紹介した立方体を3分割して展開する方法や、円柱を展開する際のパターンと共通しており、形状に沿って自然な流れをつくることがポイントになる。

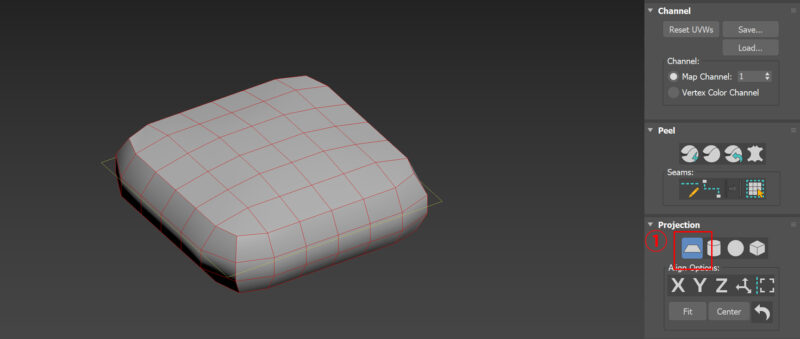

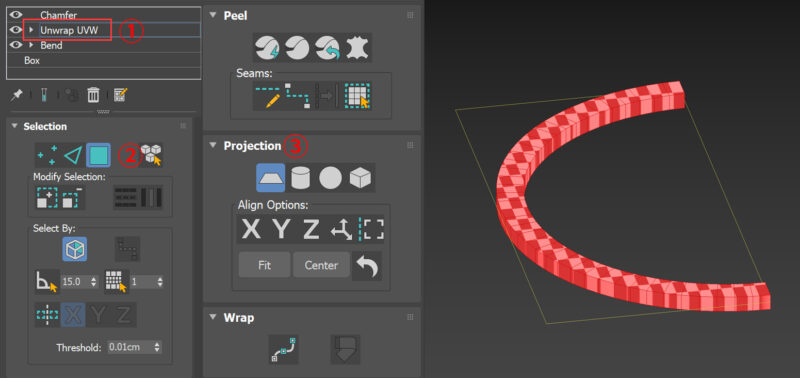

- Unwrap UVWモディファイヤを適用

最終的に面取りモディファイヤを適用しているのが、その前にUVWモディファイヤを配置する - 選択レベルをポリゴンに変更

Selectionタブから選択レベルをポリゴンに変更し、全選択(Ctrl + A)を行う - 平面マップをクリック

Projectionタブより、平面マップ<planar map>をクリックして、オブジェクトが元から持つシームを消去しておく

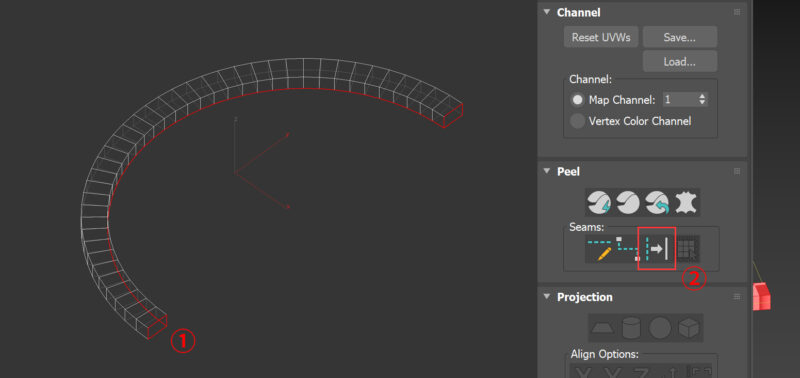

- シームとなるエッジを選択

立方体の3分割パターンや円柱の展開方法と同様に、両端のポリゴンを構成するエッジをそれぞれ選択し、それらを結ぶようにラインを選ぶ - 選択したエッジをシーム化

Peel>Seamsから「エッジ選択をシームに変換」(Convert Edge Selection To Seams)をクリック。赤色で選択されていたエッジが、水色に変わりシーム化される

- UVエディターを開き、自動展開

Edit UVs>「Open UV Editor」をクリックしてエディターを開き、Peel>Quick Peelをクリック。先ほど選択したシームに沿って、自動展開される - 回転させて微調整

おかしな角度がついた状態なので、回転ツールを使って水平にする - 位置調整

UVアイランドの位置や大きさを調整するために、Arrange Elements>パック カスタム(Pack:Custom)ツールを利用する

ひととおりのUV展開が完了したので、ビューポート上で確認してみると、歪みや継ぎ目など大きな問題は見受けられない。

ただし、実際にタイルのマテリアルを適用してみると、模様の向きが意図していた方向と90度ずれて表示されているのがわかる。UVの回転や再配置による微調整を行う必要がある。

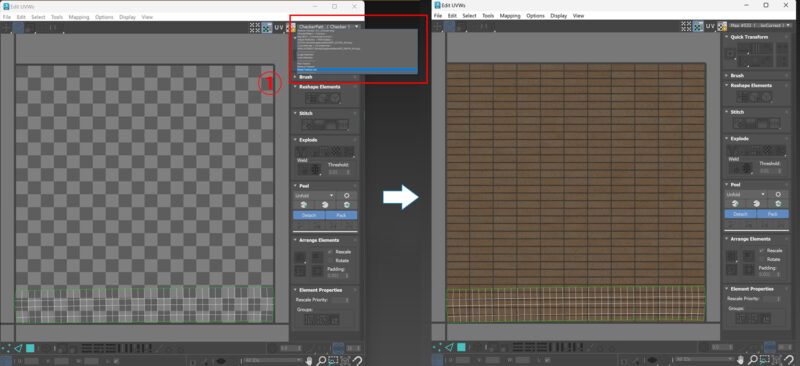

- UVエディターに適用マテリアルのテクスチャ画像を表示する

右上のタブからプルダウンにて「Reset Texture List」を選択する。再度、クリックすると現在適用しているマテリアルのチャンネルが選択できるようになる

ビューポート上の表示を確認しながら、UVアイランドを移動・回転・拡大縮小して、テクスチャの流れや模様の向きが意図したとおりになるよう微調整していく。

意図した配置ができたら、これでUV展開は完了だ。

模様の歪みや継ぎ目も気にならず、自然な見た目が実現できている。

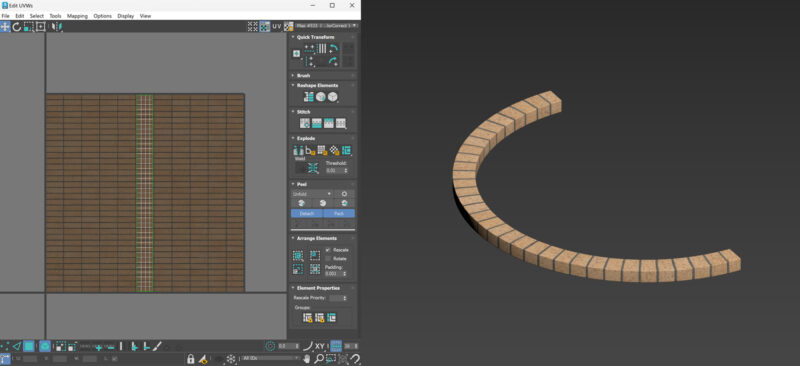

3-3. 同じ形状の繰り返しにランダム感を出すUV展開

次は、ルーバーや羽目板のように、同じ形状のオブジェクトが連続して並ぶ場合について解説する。このようなシーンでは、テクスチャのリピート感が目立ちやすく、単調な印象になりがちだ。ここでは、それを回避するためのUV展開の工夫について紹介していく。

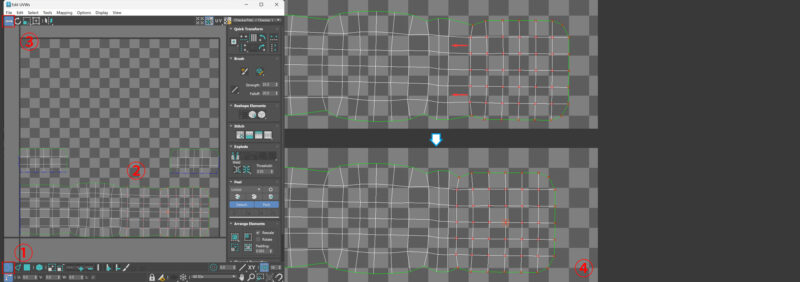

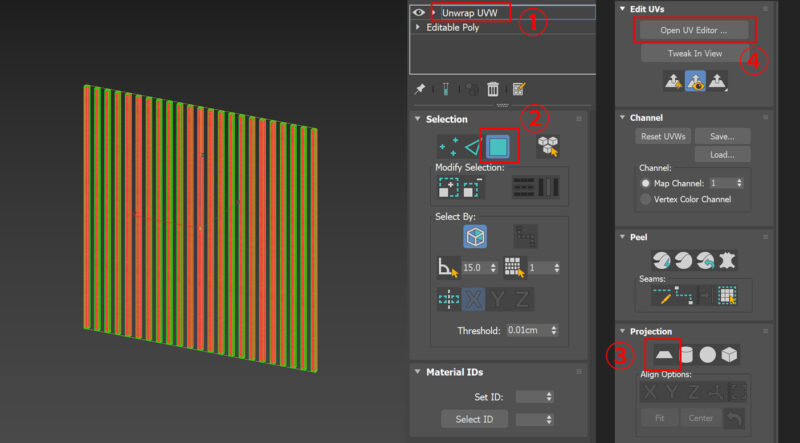

- Unwrap UVWモディファイヤを適用

- 選択レベルをポリゴンへ

選択レベルを変更してから、ポリゴンを全選択(Ctrl + A)する - 設定されているシームを解除する

初期状態では緑色のシーム(切れ目)が自動的に設定されていることがあるため、Projection > Planar Map を一度適用し、これらのシームをクリアしておくとよい。 - UV Editorを表示する

Edit UVsから「Open UV Editor」をクリックしてUV Editorを表示する

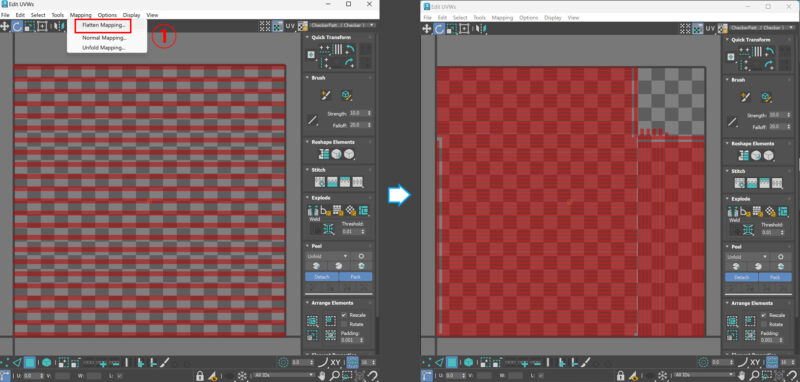

- フラッテンマッピング(Flatten Mapping)を適用

Mappingメニューから「Flatten Mapping」を選択する。これにより、各ポリゴンが独立して平面化され、重ならない状態でUVが展開される。

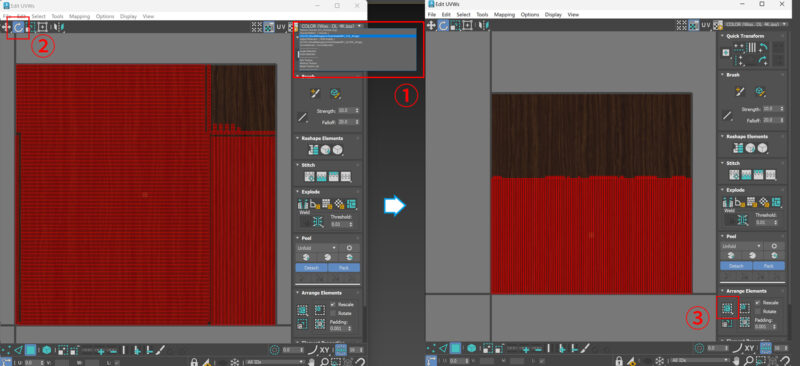

- UVエディターに適用マテリアルのテクスチャを表示

UVエディター右上のプルダウンから、マテリアルで使用しているテクスチャ画像を表示させ、実際の見え方を確認しながら調整していく - UVを回転させる

垂直方向の木目に対して、に配置されているUVがある。木目の方向が揃っていないので、それらを選択して90°回転させる - UVを整列

最後にパック カスタム(Pack:Custom)ツールを利用して、自動的整列させる

このように、ルーバーや羽目板のような繰り返し構造のあるオブジェクトでも、適切にUV展開を行えば、テクスチャのリピート感を抑え、自然でリアリティのある見た目に仕上げることができる。細かな調整は必要だが、手間をかける価値のある作業だ。建築パースにおける素材表現の精度を一段引き上げてくれるはずである。

4. UV展開についてのよくある質問

- UV展開とは何ですか?

-

UV展開とは、3Dモデルの表面を2Dの平面上に展開し、テクスチャを適切に配置する作業 のこと。3D空間のオブジェクトに2Dテクスチャを貼るために必要な工程で、正しく展開しないとテクスチャが歪んだり、継ぎ目が不自然になったりする。

- テクスチャが歪む原因はなんですか?

-

テクスチャが歪む主な原因は、3Dモデルの表面にテクスチャが適切に配置されていないこと にある。これは、モデルの形状やテクスチャの貼り方によって発生する。

例えば、ボックスマッピングを使って布の質感をクッションに貼ろうとすると、曲面部分で模様が引き伸ばされてしまう。また、円柱に木目のテクスチャを貼ると、木目の方向がバラバラになったり、継ぎ目がズレたりすることがある。

- UV展開をせずに綺麗にテクスチャを貼る方法はありますか?

-

場合によってはUV展開をしなくても綺麗にテクスチャを貼ることができる。特に、以下のようなケースではUV展開なしでも問題なく仕上げられる。

- ボックスマッピングが適用できる形状(壁、床、シンプルな家具など)

- タイリングテクスチャを使用する場合(レンガや木目など、繰り返しのある模様)

- プロシージャルテクスチャを使う場合(3Dソフト側で自動生成される模様)

こうした方法を使えば、UV展開をしなくても違和感なくテクスチャを適用できる。ただし、曲面や複雑な形状ではボックスマッピングだけでは対応しきれず、UV展開が必要になることがある。

- 継ぎ目(シーム)が目立たないようにするにはどうすればいいですか?

-

シームを目立たなくするためには、まず配置する場所を工夫することが重要である。たとえば、カメラから見えにくい裏側や角の部分にシームを設置することで、視覚的な違和感を抑えられる。

- UV展開を効率よく行うコツはありますか?

-

UV展開は、最初からすべてを完璧に整えるよりも、必要な部分から順に調整していくほうが効率的だ。まずは形状に合った自動展開を利用し、大まかなベースを作る。その上で、歪みや継ぎ目が気になる箇所だけを重点的にシームを追加して再展開すると、作業の手間を大幅に減らせる。

5.まとめ

建築パースの制作では、ほとんどのケースでボックスマッピングだけで十分に対応できる。UV展開は決して頻繁に必要となるものではなく、特別な状況でのみ使う補助的な技術だ。

この記事で紹介した クッションやソファの布地、R形状に配置するタイル、ルーバー木材 の3つのケースを押さえておけば、建築パースにおいてUV展開で困る場面はほとんどない。必要なのは、複雑な展開の習得ではなく、「どの場面でUV展開を使うべきか」を理解することである。

これらの例を把握していれば、UV展開に関しては十分に対応できる。無理にすべてのオブジェクトを展開しようとせず、必要な場面だけに絞って活用することで、作業効率も仕上がりも大きく向上するだろう。

🏙️ 建築パース・CGパース制作|株式会社モデルノ

株式会社モデルノは、設計意図を可視化し合意形成を加速させる建築パース制作会社です。コンペやプレゼンに勝つための高品質なCGパースを提供いたします。

□ レジデンスCGパース(マンション・戸建住宅)

□ 商業施設CGパース(店舗・商業空間)

□ 戸建住宅廉価版CGパース(戸建住宅向けライトプラン)

建築パースに関する記事は下記ページにまとめています。

□ 建築パースの知識コラム一覧