もう迷わない!建築パース・CGパース図制作のアングル設定完全ガイド

CGパース図を魅力的に見せる上で、カメラ設定はとても重要だ。しかし、多くの人がその設定を直感的、あるいは試行錯誤を行いながら設定しているのが現状だろう。

カメラ設定に関する情報を求めるニーズは高いのだが、インターネットで得られる情報はカメラの基本的な説明や、レンズの専門的な話題ばかりで建築パース制作に応用できない。

この記事では、CGパース図制作におけるカメラの高さ、焦点距離、あおり補正などの基本的な概要から、適切なアングルを選ぶための具体的なアドバイスを提供する。これらは建築パース制作のプロが、実際に日々の作業で活用・実践しているテクニックである。

何となくで設定していたアングルも、これからは明確な目的と根拠に基づいて選択できるようになるはずだ。適切なカメラ設定を行うことで、建築CGパース図はより魅力的に表現され、作品に深みとリアリティをもたらすことができるのである。

【この記事の要約:30秒でわかる結論】

- 結論:CGパースのアングル設定は成果物の説得力を決定する最重要設計要素であり、見せたい情報を最適に伝える構図設計と視線誘導を成立させることで、完成イメージの理解度と訴求力を確実に高められる。

- 独自の視点: アングルは単なる見え方ではなく、情報の優先順位と空間の読み取り設計である。プロは視線の入口・出口・焦点距離・高さ・画角を論理的に設計し、意図した情報(構造・素材・生活動線)が視覚的に誤解なく伝わる構図として成立させる。

- 読後の結果:読者はアングル設定の基本設計視点と判断基準を理解し、用途や伝えたい情報に応じた最適な構図を自律的に選定できる状態へ移行する。

1. 理解しておきたい基礎知識3つ

建築CGパース図制作における効果的なカメラ設定を行うには、アングルの選択、焦点距離の理解、そしてあおり補正の適用が不可欠である。これら3つの基礎知識を理解することで、建築作品の魅力を最大限に引き出すことが可能となる。

1-1. アングルとは

建築CGパース図制作におけるアングルとは、カメラや視点の位置、方向、および高さに関することを指す。被写体をどの角度から捉えるか、どのような視点で見せるかということで、建築CG作品においてとても重要な役割を担う。アングルによって作品の印象や空間の感じ方が大きく変わるため、目的に応じて慎重に決めることが重要である。

アングルの種類は主に、人の目線によるアイレベル、上方から見下ろす鳥瞰、下から見上げる仰角の3種類に分けられる。それぞれが異なる視覚効果を持ち、作品に独特の印象を与えることができる。特徴を見ていこう。

■ アイレベルアングル

アイレベルアングルは、建物を地面から約1.2~1.5メートルの高さ、すなわち普通に立っている人間の目の高さから見たときの視点である。このアングルを用いることで、建築物を最も自然かつ日常的な感覚で捉えることができる。リアリズムを重視し、見るものに親近感を与えたい場合に最適である。特に、建物の入口やファサード、建築物とのスケール関係を説明する際に有効である。

■ 鳥瞰アングル

鳥瞰アングルは、上空から建物やプロジェクトを見下ろす視点のことである。建物の配置、敷地の利用状況、周辺環境との関係性など、プロジェクトの全体像を把握するのに役立つ。大規模な開発プロジェクトやランドスケープデザイン、都市計画など、スケール感や建物同士の関係性や流れを視覚的に表現したい場合に適している。内観における鳥瞰アングルは、空間の利用方法や動線の流れを示すための有効な手法である。

■ ローアングル

ローアングルは、地面のすぐ上または低い位置から建物を見上げる視点のことである。このアングルは、建築物の迫力や威厳、または高さを強調するのに適しており、ドラマティックな印象を与えることができる。特に高層ビルや、特徴的な建築構造を持つ建築を表現する際には有効だ。ローアングルは、建物のシルエットに対する強い印象を与え、視覚的なインパクトを高めることができる。

適切なアングルを選択することで、メッセージを伝えたり、特定の感情を呼び起こしたりすることが可能となる。プロジェクトの目的や伝えたいメッセージに合わせ、これらのアングルを戦略的に選択して、魅力的な建築CGパースを制作しよう。

1-2. 焦点距離とは

焦点距離は建築CGパース図制作におけるカメラ設定の重要な要素であり、レンズが対象をどのように捉えるかを決定する大事な役割を果たす。ここで紹介された四つの焦点距離、超広角・広角・標準・望遠は、それぞれ異なる視覚的効果を生み出し、特定の撮影シチュエーションに最適化されている。

□ 16mm以下(超広角)

超広角はその名の通り、非常に広い範囲を捉えることが可能で、狭い空間での撮影に適している。この焦点距離を使用することで、通常の視野では捉えることのできない広範囲のシーンを一枚の画像に収めることが可能になる。しかし特性上、画像の端に向かうほど歪みが生じやすく、特に建築物の撮影では直線が曲がって見えることがあるため、この効果を意図的に利用するか、後処理で補正する必要がある。

□ 25mm~35mm(広角)

広角はやや広い範囲を自然に捉えることができ、特に室内空間や建物の全景を撮影する際に適している。この焦点距離では、シーンに広がりを与えつつも、超広角レンズほどの強い歪みは生じにくいため、より実際に近い印象の画像を作成することができる。

□ 50mm(標準)

標準は人間の目が捉える世界に最も近い視覚的表現が可能である。この焦点距離は、自然な遠近感を保ちつつ、バランスの取れた画角でレンダリングすることができるため、多くのシチュエーションで汎用性の高い選択肢となる。

□ 70mm~(望遠)

望遠は遠くの対象を大きく捉えることが特徴で、対象物を強調し背景から切り離す効果がある。遠近感が強調され、被写体と背景の圧縮効果により、特定のディテールや特徴を際立たせることができる。

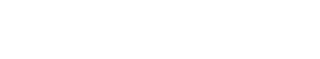

基本要素を理解した上で、具体的な事例を用いて説明していく。焦点距離が重要になるのは主にインテリアパースにおけるアングル設定時である。下のCGをもとに、焦点距離による違いを見ていこう。

こちらのアングル(カメラ高さ1.2m・焦点距離25mm)がこのインテリア空間の最適な構図と考える。

1-2-1. 16mm

□ カメラ位置は同じで、焦点距離16mmの場合

広い範囲をとらえることが可能となり、奥行き感が大きく増す。被写体が遠くへ行くイメージだ。

□ 焦点距離16mmでバランスよく全体をおさめると

広い範囲の描写が可能になる反面、手前のラウンジチェアに強烈なパースが発生している。奥行き感の表現も強くなるため、空間の広さを感じられるが逆に遠くなりすぎる印象を与えてしまうので注意が必要だ。

1-2-2. 50mm

□ カメラ位置は同じで、焦点距離50mmの場合

だいぶ被写体に近づいた雰囲気になる。人の眼が捉える現実に近いかたちになる。

□ 焦点距離50mmでバランスよく全体をおさめると

カメラ位置はだいぶ後方へと移動しなければならないが、非常に落ち着いた印象を与えることができる。

1-2-3. 70mm

□ カメラ位置は同じで、焦点距離70mmの場合

より接写したかたちとなり、対象のディテールや特徴を強調することができる。

□ 焦点距離70mmでバランスよく全体をおさめると

よりパースが緩くなり、安定感も強くなるが、物足りなさも感じられる。空間全体を捉えるよりも、フォーカスしたい箇所のカットを制作する際に利用するのがよい。

各焦点距離が持つ特性を理解し適切に選択することで、パース制作の意図に合わせた画像を作成することができる。建築CGパース図制作においては、これらの知識を活用し、プロジェクトの目的に最適なビジュアル表現を選択することが重要である。

1-3. あおり補正とは

あおり補正は、特に広角レンズを使用した時に建物の垂直線が傾く「あおり」現象を補正する技術である。広角レンズはその広い視野で多くのシーンを捉えるが、画像の端に向かうほど歪みが生じやすい。この歪みは、建築物の撮影で特に問題となり、建物の垂直線が実際よりも傾いて見える。これは、建物が上部に向かって細くなって見えたり、底部が広がって見えたりするなど、プロポーションの歪みを引き起こす。

あおり補正の重要性

あおり補正の目的は、歪みを修正し、建物が実際には真っ直ぐ立っているように見せること。正確なプロポーションの維持は、建築物のデザインを適切に伝え、視覚的な誤解を防ぐ上で重要である。

大きな建築を見上げ、その迫力を表現する際以外は、建物や壁が真っ直ぐに立っているように見せるのが建築CG制作では基本である。

2. 建物や空間をとらえる2つのアングル

建築CGパース図制作において、アングルは対象物の印象を大きく左右する。ここでは、主に用いられる二つのアングル、「正面から捉えるアングル」と「角度を付けたアングル」の特徴について解説する。

2-1. 正面から捉えるアングルの特徴

建築CGパース図においては、まず初めに建物や空間を正面から捉えるアングルを検討することから始まる。このアングルは歪みを最小限に抑えながら、ありのままに対象を捉えることができるので、特に重宝されている。奥行き感をあまり感じられないために、逆にシャープなラインが強調されて、建物や空間の意匠が際立つ構図となる。デザイン性の高いプロジェクトに最適である。

正面から捉えるアングルの特徴

明晰でシンプル

正面から見るアングルは、建築物のファサードを明晰かつシンプルな形で表現でき、デザインの純粋さを際立たせることができる。正面を正対して捉えることで、デザインの意図や細部までが際立ち、建物の本質を捉える効果がある。

対称性と整合の美

正面からのアングルは、建物の対称性や整合性の美を強調することができる。建物や空間の均整やデザインの調和が強調され、視覚的にも精神的にも安定した印象を与える。

正面から捉えるアングルは、そのシンプルさの中にも、被写体の本質を的確に伝える強力な手法である。アングルの選定の際は、まず正対する構図を検討してみるとよい。

2-2. 角度を付けたアングルの特徴

角度を付けたアングルは、被写体に対して斜めや側面からの視点を取り入れる撮影方法であり、空間やオブジェクトの立体感、深み、そして動きを視覚的に表現するのに適している。どうしても平面的になってしまいがちな建物には、角度をつけて見せることで、シーンにダイナミズムをもたらすことができる。

角度を付けたアングルの特徴

立体感の強調:

建物の側面や奥行きを示すことで、単なる正面の視点では得られない空間の豊かさを表現する。建築物の複数の面を捉えることで、形状やデザインの複雑さを視覚的に理解しやすくし、建物の立体的な魅力を強調する。

空間の関係性とコンテキストの明示:

角度を付けたアングルを利用することで、建築や空間それぞれの関係性やつながりが視覚的に把握しやすくなり、動きやダイナミズムを印象付けることができる。

角度を付けたアングルは、建築物を多角的に捉え、その魅力を複合的に伝えるための有効な手段である。立体感や空間の豊かさ、建物のダイナミズムといった要素を強調し、建築物とその周囲との関係性を表現することで、より魅力的な建築パースを制作することができる。

3. CGパース図で利用される基本構図 3選

建築CG制作において、効果的なビジュアル表現を実現するためには、基本となる構図の利用が不可欠である。ここでは、特に有用な基本構図3選を紹介する。

3-1. 三分割法

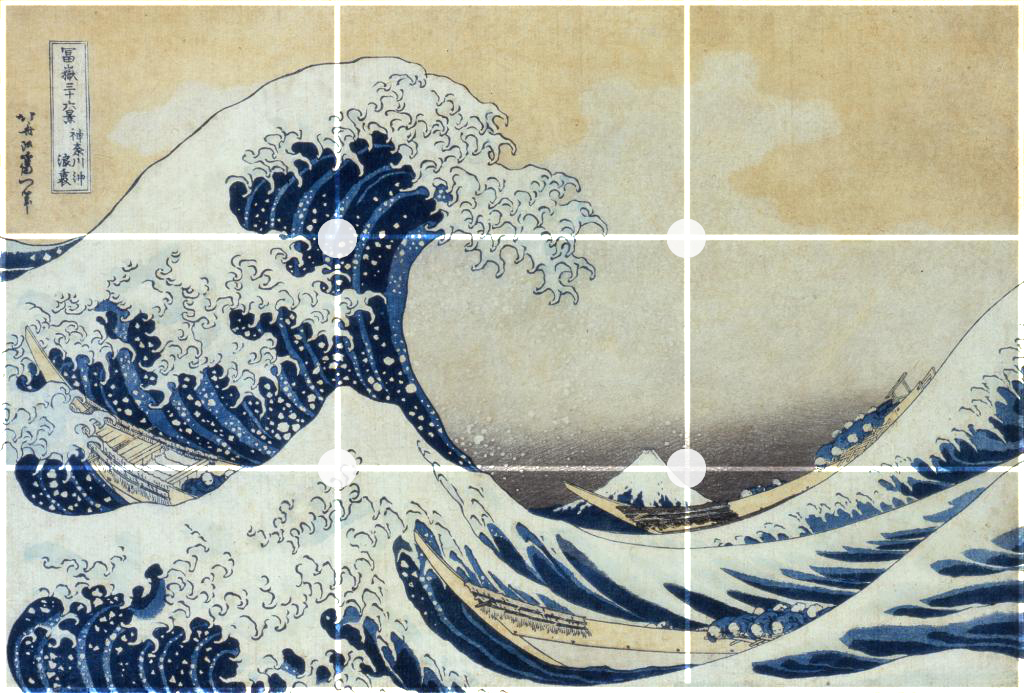

三分割法は画面を横と縦の二つの線でそれぞれ三等分し、画面を九つの同じ大きさのパートに分割する構図技法である。この方法では、被写体や重要な要素を画面の三分割の線上や、特にその交点に配置することが推奨される。

建築CG制作において三分割法を活用することで、建物の配置に自然なバランスをもたらし、視覚的に魅力的な作品を創出することが可能になる。例えば、建物を縦の線上に配置して空と地面の割合を調整することで、建築物の存在感を際立たせつつ、その周囲の環境との調和を図ることができる。また、水平線を画面の下または上の三分割の線に合わせることで、開放感あふれる風景を演出したり、よりドラマティックな空の表現を可能にすることができる。

ライン上に棚板や小物が配置されるように構図を設定した例 図面による指定よりも、見え方を優先する方がよい場合もある

この構図は、画面内での要素のバランスを整え、視覚的な安定を提供するため、広範囲にわたるシーンで利用される。

3-2. トンネル構図

トンネル構図は、視線を効果的に画面の奥深くへと導くためによく使われる手法である。廊下、アーケード、並木道、建築物群の間など、自然と視線が中心点に向かって収束するようなシーンでこの構図を用いることで、作品に動きとリズムを加え、その場にいるかのような刺激を与えることができる。

この構図は光と影の扱いにおいても効果を発揮する。トンネルの遠方に光源を配置することで、空間に奥行きとコントラストを加え、よりドラマティックな雰囲気を作り出すことができる。建築CGにおけるトンネル構図の適用は、単に視覚的な美しさだけでなく、建築物やその空間が持つストーリーを表現し、強い印象を与えられる手法である。

3-3. 黄金螺旋構図(フィボナッチ螺旋構図)

黄金螺旋構図、またはフィボナッチ螺旋構図は、黄金比を基にした自然界にも見られる螺旋形の構図で、建築CG制作においても効果的に利用される。この構図は、視覚的な魅力と調和を生み出し、建築物や空間の要素を自然でバランスの取れた方法で配置することを可能にする。黄金螺旋は視覚的な焦点を中心に、画面の外側から内側へとグラデーションのように流れる形で要素を配置し、視線を自然に作品の重要な部分へと導くものである。

建築CGにおいては、建物のデザインが複雑で、多くの視覚的要素を含む場合に有効である。例えば、建物の入り口、窓、装飾的な要素などを螺旋の流れに沿って配置することで、視聴者の注意を建築物の核心へと自然に誘導することができる。この方法により、CGパースはただ目を引くだけでなく、建物のデザインや空間の流れを理解しやすくさせる効果がある。

4. アングル設定プロセス・4パターン解説

アングル選定のアプローチは、これから解説する4タイプにおおきくパターン化される。基本は正面から捉える正対アングルを模索し、物足りなさを感じたときに角度をつけたアングルも検討するといった流れである。

4-1. 戸建平屋・外観

平屋建ての建物は、低層特有の親しみやすさと、庭などの環境との一体感を意識してアングルを決めるとよい。

1. 視点の高さをアイレベル(H=1,000mm前後)に設定し、上方向へシフトさせることで、迫力を演出

2. 焦点距離は35mm前後に設定し、安定感をもたらせる

3. 建物に対して正対して捉える正面のアングルで(玄関のある面)、最も美しく見えるものを探す

正面のアングルでピンとくるものがない場合は、角度をつけてよいものがないか模索してみる。

一般的には正面7:側面3の割合を意識して角度を調整するとよい。

4-2. 戸建二階建て・外観

二階建ての建物は、アイレベル(H=1,500mm)で捉えるのが基本。縦横比にもよるが、建物の高さを強調しながら、余白部分とのバランスを意識してアングルを決定しよう。建物7:余白3程度を目安にするとまとまりやすい。

1. 視点の高さをアイレベル(H=1,500mm前後)に設定し、1・2階をバランスよく配置する

2. 焦点距離は35mm前後に設定し、安定感をもたらせる

3. 建物に対して正対して捉える正面のアングル(玄関のある面)で最も美しくみえるものを探す

正面のアングルでピンとくるものがない場合は、建築空間同士のつながりを伝えるのに役立つ角度が望ましい。(テラスやベランダとの関係性等) 一般的には正面7:側面3の割合を意識して角度を調整するとよい。

4-3. 狭い室内空間

狭い室内空間のCGパース制作する際には、空間をより広く感じさせるための工夫が必要である。奥行き感が出すぎるのと、パースがつきすぎる傾向があるので注意が必要だ。

1. 視点の高さをアイレベル(H=1,200mm前後)に設定し、ローアングル気味を採用する

<テーブルの上の小物等、ある程度高さのあるものを見せたい場合はH=1,500mmも検討する>

2. 焦点距離は16~20mm前後の超広角を採用し、広い範囲を捉えられるように設定

3. 空間を正面に捉え、最も美しく見えるアングルを探し出す

正面のアングルでピンとくるものがない場合は、部屋の角から対角線上の別の角を見渡すようなアングルを確認してみよう。

4-4. 大きめな室内空間

大きな室内空間のCGパース制作する際は、空間の広がりを強調しながら、意匠の関係性を明確にするため、中心に近い位置から全体を捉えることが望ましい。

1. 視点の高さをアイレベル(H=1,200mm前後)に設定し、ローアングル気味を採用する

<テーブルの上の小物等、ある程度高さのあるものを見せたい場合はH=1,500mmも検討する>

2. 焦点距離は20~35mm前後を採用し、広い範囲を捉えられるように設定

3. 空間の中心から正面に捉えるアングルを優先的に確認する

正面のアングルでピンとくるものがない場合は、部屋の角から対角線上の別の角を見渡すようなアングルを確認してみよう。

それぞれのアプローチによって、最適と思われるアングルを探り当てたら、三分割法・トンネル構図・黄金螺旋を利用してそのアングルに安定感を落とし込んでいくイメージである。

5. まとめ

以上が、建築CGパース図制作時のアングル設定方法である。

まずはカメラの基本情報として、アングルの定義・焦点距離・あおり補正についてその重要性を解説している。特に焦点距離については、詳しくそのしくみを説明しているので是非とも理解を深めてほしい。

また被写体に対して正面に捉えるか、角度をつけるかの2つのアングルについての説明や、CGパース制作でよく利用される構図の調整手法を解説している。

これらの情報を把握した上で、アングル設定のプロセス解説パートを読み進めていただければ、もうアングル作成で迷うことはなくなるだろう。上級者は、センスや経験によって決定していると思われるかもしれないが、意外と論理を積み重ねて設定を行っているのがわかってくれたはずだ。

🏙️ 建築パース・CGパース制作|株式会社モデルノ

株式会社モデルノは、設計意図を可視化し合意形成を加速させる建築パース制作会社です。コンペやプレゼンに勝つための高品質なCGパースを提供いたします。

□ レジデンスCGパース(マンション・戸建住宅)

□ 商業施設CGパース(店舗・商業空間)

□ 戸建住宅廉価版CGパース(戸建住宅向けライトプラン)

建築パースに関する記事は下記ページにまとめています。

□ 建築パースの知識コラム一覧